Quartier de Cazerne et Port Philipe.

Les deux premières sculptures, par ordre du parcours de visite, ont été réalisées face à face et sont reliées par un petit mur fortifié. Ce sont le "Quartier de cazerne" et "Port Philipe".

Les deux premières sculptures, par ordre du parcours de visite, ont été réalisées face à face et sont reliées par un petit mur fortifié. Ce sont le "Quartier de cazerne" et "Port Philipe".

___________________________________________________________________________________________

© 2004-2011 www.troglos.com

- EECCA::H - Exploration et Etude des Cavités Creusées ou Aménagées par l'Homme -

Tous droits réservés.

L'ensemble du site ainsi que son contenu (textes, photographies, images, documents, shémas, etc.) sont soumis aux droits d'auteur.

Toute reproduction, représentation, ou diffusion totale ou partielle sont strictement interdites sans autorisation écrite de l'auteur.

© 2004-2011 www.troglos.com

- EECCA::H - Exploration et Etude des Cavités Creusées ou Aménagées par l'Homme -

Tous droits réservés.

L'ensemble du site ainsi que son contenu (textes, photographies, images, documents, shémas, etc.) sont soumis aux droits d'auteur.

Toute reproduction, représentation, ou diffusion totale ou partielle sont strictement interdites sans autorisation écrite de l'auteur.

~ °oO°Oo° ~

2.1.7a. Les sculptures de Décure [1/2]

Le contexte

Ces (superbes !) sculptures se trouvent dans une galerie inférieure des carrières situées dans le 14ème arrondissement de Paris. Elles font partie du parcours de visite des catacombes de Paris (voir plan, ici).

Elles ont été sculptées entre 1777 et 1782 par Décure, dit Beauséjour, un ouvrier carrier de l'Inspection Générale des Carrières (IGC), et ancien vétéran de l'armée.

Décure s'était engagé (en 1756 - d'après l'Atlas du Paris Souterrain de Gilles Thomas et d'Alain Clément) dans l'armée du Duc de Richelieu (à ne pas confondre avec le Cardinal), pour la reconquête de Minorque, (une des îles des Baléares), alors sous domination anglaise. Il aurait alors été fait prisonnier à Port Mahon, port principal et capitale de cette Île.

Décure travailla ensuite pour l'inspection générale des carrières, créée en 1777, en tant qu'ouvrier carrier. Il découvrit cette carrière inférieure en 1777, grâce à un éboulement de la masse de pierre la séparant avec la carrière supérieure [selon Les Catacombes de Paris d'Héricart de Thury, 1815]. Cet endroit était connu de lui seul et des rares personnes qu'il décida d'y emmener. Le midi, il y venait déjeuner seul ici, alors que les autres ouvriers remontaient pour déjeuner, il y revenait aussi sans doute hors de ses heures de travail, pour y sculpter, dans le plus grand secret, pendant 5 ans, jusqu'à sa mort, ces sculptures, représentant des bâtiments rappelant ceux de cette île, dit-on, sans doute réalisés d'après des souvenirs, voire avec une grande part d'imaginaire...

C'est en voulant réaliser un escalier reliant la carrière supérieure à son espace, qu'un éboulement eut lieu, en construisant un pilier, et il fût gravement blessé ; il mourut très peu de temps après des suites de cet accident.

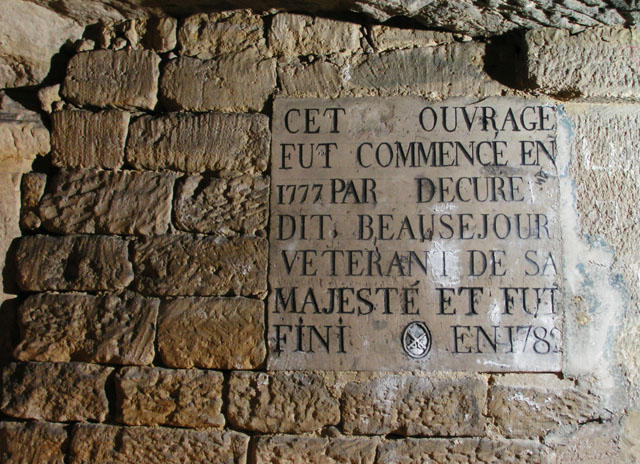

Guillaumot, Inspecteur en chef de l'IGC, voulu conserver la mémoire et rendre hommage à Décure, qui était un de ses meilleurs ouvriers et lui fit donc graver une plaque.

Malheureusement, certaines sculptures ont été gravement mutilées à la révolution, puis ont subi diverses dégradations par la suite . Elles ont ainsi été restaurées à plusieurs reprises.

Cette galerie comportant les sculptures a été fermée à la visite en 1995 et rouverte au public en avril 2008.

Le contexte

Ces (superbes !) sculptures se trouvent dans une galerie inférieure des carrières situées dans le 14ème arrondissement de Paris. Elles font partie du parcours de visite des catacombes de Paris (voir plan, ici).

Elles ont été sculptées entre 1777 et 1782 par Décure, dit Beauséjour, un ouvrier carrier de l'Inspection Générale des Carrières (IGC), et ancien vétéran de l'armée.

Décure s'était engagé (en 1756 - d'après l'Atlas du Paris Souterrain de Gilles Thomas et d'Alain Clément) dans l'armée du Duc de Richelieu (à ne pas confondre avec le Cardinal), pour la reconquête de Minorque, (une des îles des Baléares), alors sous domination anglaise. Il aurait alors été fait prisonnier à Port Mahon, port principal et capitale de cette Île.

Décure travailla ensuite pour l'inspection générale des carrières, créée en 1777, en tant qu'ouvrier carrier. Il découvrit cette carrière inférieure en 1777, grâce à un éboulement de la masse de pierre la séparant avec la carrière supérieure [selon Les Catacombes de Paris d'Héricart de Thury, 1815]. Cet endroit était connu de lui seul et des rares personnes qu'il décida d'y emmener. Le midi, il y venait déjeuner seul ici, alors que les autres ouvriers remontaient pour déjeuner, il y revenait aussi sans doute hors de ses heures de travail, pour y sculpter, dans le plus grand secret, pendant 5 ans, jusqu'à sa mort, ces sculptures, représentant des bâtiments rappelant ceux de cette île, dit-on, sans doute réalisés d'après des souvenirs, voire avec une grande part d'imaginaire...

C'est en voulant réaliser un escalier reliant la carrière supérieure à son espace, qu'un éboulement eut lieu, en construisant un pilier, et il fût gravement blessé ; il mourut très peu de temps après des suites de cet accident.

Guillaumot, Inspecteur en chef de l'IGC, voulu conserver la mémoire et rendre hommage à Décure, qui était un de ses meilleurs ouvriers et lui fit donc graver une plaque.

Malheureusement, certaines sculptures ont été gravement mutilées à la révolution, puis ont subi diverses dégradations par la suite . Elles ont ainsi été restaurées à plusieurs reprises.

Cette galerie comportant les sculptures a été fermée à la visite en 1995 et rouverte au public en avril 2008.

Port Mahon.

Cette sculpture apparaît comme plus grossière que les précédentes, moins fine.

Contrairement aux deux précédentes sculptures, elle ne possède pas son nom gravé dans le rocher.

Elle a été réalisée non pas dans la masse calcaire, mais sur des blocs taillés et assemblés entre eux. Le relief du sol est donné par le remblai tassé au sol.

Cette sculpture apparaît comme plus grossière que les précédentes, moins fine.

Contrairement aux deux précédentes sculptures, elle ne possède pas son nom gravé dans le rocher.

Elle a été réalisée non pas dans la masse calcaire, mais sur des blocs taillés et assemblés entre eux. Le relief du sol est donné par le remblai tassé au sol.

L'autre côté. Remarquez au fond, le mur reliant les deux sculptures.

Sculptures de Décure telles qu'elles apparaissent aux visiteurs lors de leur arrivée.

Une autre sculpture de Décure ?

Une autre sculpture, que l'on attribue traditionnellement à Décure et que l'on dit comme ayant été réalisée avant les autres, se trouve dans le réseau non accessible (officiellement) des carrières, dans le GRS (isolé, depuis quelques dizaines d'années, de l'ossuaire ouvert au public par des injections pour éviter toute intrusion de clandestins dans ce dernier).

Une autre sculpture, que l'on attribue traditionnellement à Décure et que l'on dit comme ayant été réalisée avant les autres, se trouve dans le réseau non accessible (officiellement) des carrières, dans le GRS (isolé, depuis quelques dizaines d'années, de l'ossuaire ouvert au public par des injections pour éviter toute intrusion de clandestins dans ce dernier).

Ces deux sculptures ont été réalisées sur deux masses de roche, deux piliers tournés. Le mur crénelé reliant les deux sculptures, quant à lui, a été réalisé avec des éléments ajoutés. Celui-ci a été fortement remanié au fil du temps puisque sur d'anciennes photos, on aperçoit aussi des tours et une porte et une partie de la coque d'un bateau sculptées (toujours sur des éléments ajoutés), en contrebas de la sculpture du Port Philippe.

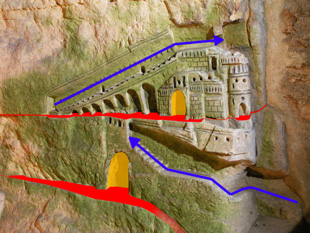

Port Philipe.

La sculpture de Port Philipe a été entièrement taillée dans la masse. De ce fait, elle a été épargnée des diverses dégradations. Malheureusement, cette sculpture, comme les autres, subit des altérations par le développement de mousse due aux éclairages qui mettent en valeur la sculpture.

Saint Philippe était une forteresse imposante anglaise des Baléares protégeant Port Mahon (plus d'informations sur ce fort et sur cette ville dans la suite du dossier).

La sculpture de Port Philipe a été entièrement taillée dans la masse. De ce fait, elle a été épargnée des diverses dégradations. Malheureusement, cette sculpture, comme les autres, subit des altérations par le développement de mousse due aux éclairages qui mettent en valeur la sculpture.

Saint Philippe était une forteresse imposante anglaise des Baléares protégeant Port Mahon (plus d'informations sur ce fort et sur cette ville dans la suite du dossier).

Cette sculpture représente probablement un élément de fortification, car on aperçoit une tour à droite. Deux escaliers ont également été taillés.

L'escalier inférieur part de l'extrême droite de la paroi (dont un pilier de confortation datant de 1887 est accolé, cachant ainsi une partie - peut-être que ce chemin descendait plus bas) et monte jusqu'à une petite entrée, qui débouche sur nulle part. Au-dessous de l'extrémité supérieure de cet escalier, une ouverture voûtée est représentée, c'est sans doute l'évocation d'un passage sous cet escalier. Au niveau de cette ouverture, est symbolisé un sol.

L'escalier supérieur est soutenu par sept arcs et monte sur un bâtiment indéterminé contre lequel est accolée la tour. Ce bâtiment est sur un sol surplombant l'escalier inférieur. Une autre entrée dans ce bâtiment, et placée à l'extrémité supérieure de cet escalier, répond à celle situé sous l'escalier inférieur [en orange sur le schéma 2].

La pierre de taille de ce bâtiment est signifié par ciselure de la pierre. Deux ciselures parallèles soulignent les escaliers, le sol et marquent les étages de la tour [schéma 1].

L'escalier inférieur part de l'extrême droite de la paroi (dont un pilier de confortation datant de 1887 est accolé, cachant ainsi une partie - peut-être que ce chemin descendait plus bas) et monte jusqu'à une petite entrée, qui débouche sur nulle part. Au-dessous de l'extrémité supérieure de cet escalier, une ouverture voûtée est représentée, c'est sans doute l'évocation d'un passage sous cet escalier. Au niveau de cette ouverture, est symbolisé un sol.

L'escalier supérieur est soutenu par sept arcs et monte sur un bâtiment indéterminé contre lequel est accolée la tour. Ce bâtiment est sur un sol surplombant l'escalier inférieur. Une autre entrée dans ce bâtiment, et placée à l'extrémité supérieure de cet escalier, répond à celle situé sous l'escalier inférieur [en orange sur le schéma 2].

La pierre de taille de ce bâtiment est signifié par ciselure de la pierre. Deux ciselures parallèles soulignent les escaliers, le sol et marquent les étages de la tour [schéma 1].

La sculpture est surmontée de l'inscription "Port Philipe", gravée dans la pierre et noircie de noir animal. On remarquera l'omission d'un "p" de "Philippe" par rapport à l'orthographe française. Cela peut être aussi une confusion par rapport à l'orthographe castillane (espagnole) : "Felipe" ou catalane "Felip".

On remarquera aussi le triangle entre "Port" et Philipe", triangle que l'on retrouve aussi sur les plaques indicatives de Guillaumot, qui est un symbole de la franc-maçonnerie. La typographie est la même que celles des plaques indicatives de confortations ou de localisations, réalisées sous Guillaumot (les lettres, le triangle, les "points" en losange sur les "i".... cela peut permettre de supposer que Décure n'est pas forcément l'auteur des inscriptions, mais que celles-ci sont l'auteur d'un des ouvriers de Guillaumot après la mort de ce premier, avec la plaque faite par Guillaumot pour conserver sa mémoire (voir ci-après), à moins que Décure soit lui-même un sculpteur des plaques indicatives de l'IGC - ce qui ne serait pas incompatible, étant donné son talent pour la sculpture !)

Sur un cliché de Mémin (voir plus haut), l'inscription est "Port S. Philippe". Le "S" de "saint", semble avoir été effacé, mais peut-être aussi que celui-ci, n'a jamais été gravé et était seulement inscrit à posteriori, car on ne voit ni trace de cette lettre, ni marque de burinage sur la paroi actuelle. De plus, sur le cliché de Mémin, même si le bas du "s" semble gravé, le haut semble dépasser des autres lettres et semble aussi moins rigoureux dans son tracé.

Le bas de l'inscription est à quelques centimètres au-dessus de la limite entre deux strates, cette limite a pu servir de repère horizontal (ou presque) pour réaliser l'inscription.

On remarquera aussi le triangle entre "Port" et Philipe", triangle que l'on retrouve aussi sur les plaques indicatives de Guillaumot, qui est un symbole de la franc-maçonnerie. La typographie est la même que celles des plaques indicatives de confortations ou de localisations, réalisées sous Guillaumot (les lettres, le triangle, les "points" en losange sur les "i".... cela peut permettre de supposer que Décure n'est pas forcément l'auteur des inscriptions, mais que celles-ci sont l'auteur d'un des ouvriers de Guillaumot après la mort de ce premier, avec la plaque faite par Guillaumot pour conserver sa mémoire (voir ci-après), à moins que Décure soit lui-même un sculpteur des plaques indicatives de l'IGC - ce qui ne serait pas incompatible, étant donné son talent pour la sculpture !)

Sur un cliché de Mémin (voir plus haut), l'inscription est "Port S. Philippe". Le "S" de "saint", semble avoir été effacé, mais peut-être aussi que celui-ci, n'a jamais été gravé et était seulement inscrit à posteriori, car on ne voit ni trace de cette lettre, ni marque de burinage sur la paroi actuelle. De plus, sur le cliché de Mémin, même si le bas du "s" semble gravé, le haut semble dépasser des autres lettres et semble aussi moins rigoureux dans son tracé.

Le bas de l'inscription est à quelques centimètres au-dessus de la limite entre deux strates, cette limite a pu servir de repère horizontal (ou presque) pour réaliser l'inscription.

Quartier de Cazerne.

En face de Port Philipe, on trouve le Quartier de Cazerne.

La sculpture est beaucoup plus importante, beaucoup plus travaillée. Elle représente la façade d'un monument de manière très réaliste et extrêmement détaillée : colonnes, fenêtres, porte...

Ce bâtiment, par son détail pourrait avoir existé. S'agit-il d'une caserne ou un monument situé dans le quartier d'une caserne, caserne où Décure pourrait y être allé ?

La sculpture est surmontée du nom "quartier de cazerne", gravé à même la masse rocheuse, la surface de celle-ci ayant été préalablement uniformisée. L'inscription a été réalisé avec la même typographie que l'inscription de la sculpture précédente et est elle aussi noircie de noir animal.

En face de Port Philipe, on trouve le Quartier de Cazerne.

La sculpture est beaucoup plus importante, beaucoup plus travaillée. Elle représente la façade d'un monument de manière très réaliste et extrêmement détaillée : colonnes, fenêtres, porte...

Ce bâtiment, par son détail pourrait avoir existé. S'agit-il d'une caserne ou un monument situé dans le quartier d'une caserne, caserne où Décure pourrait y être allé ?

La sculpture est surmontée du nom "quartier de cazerne", gravé à même la masse rocheuse, la surface de celle-ci ayant été préalablement uniformisée. L'inscription a été réalisé avec la même typographie que l'inscription de la sculpture précédente et est elle aussi noircie de noir animal.

La "salle" où ont été réalisées ces deux sculptures.

Le sol en contrebas du "Quartier de Cazerne" et de la salle accueillant ces deux sculptures, une fois celles-ci terminées, a été orné d'un damier de chaux et de silex noir. Ces silex (d'après Les Catacombes de Paris d'Héricart de Thury, 1815) proviendraient d'une exploitation de craie, alors en activité, de la "Montagne des Moulineaux", à Meudon (à environ huit kilomètres à l'Ouest du lieu des sculptures).

Le sol en contrebas du "Quartier de Cazerne" et de la salle accueillant ces deux sculptures, une fois celles-ci terminées, a été orné d'un damier de chaux et de silex noir. Ces silex (d'après Les Catacombes de Paris d'Héricart de Thury, 1815) proviendraient d'une exploitation de craie, alors en activité, de la "Montagne des Moulineaux", à Meudon (à environ huit kilomètres à l'Ouest du lieu des sculptures).

On remarque aussi que Décure s'est servi de la stratification marquée de la roche pour réaliser sa sculpture [schéma 3] : il s'est servi de cette séparation marquée entre deux strates pour réaliser le sol sur lequel repose le bâtiment. La partie inférieure est aussi plus brute, moins travaillée alors que la partie supérieure est lissée et plus finement travaillée.

Ces escaliers et ce sol offrent ainsi un parcours visuel dans l'oeuvre et conduisent aussi le regard et l'imaginaire au-delà de la sculpture, prolongeant la scène et cet univers [schéma 2].

Ce fragment de paysage peut être inspiré la transposition d'un paysage existant réalisé d'après des souvenirs (un chemin montant du port à une forteresse) mais peut aussi être totalement imaginaire, seulement ponctué de quelques fragments d'éléments issus de souvenirs existants pour en créer un univers qui est propre à Décure.

[1] Eléments sculptés et ciselés.

[2] Circulation visuelle et formes qui se répondent.

[3] Strates naturelles de la roche utilisées pour réaliser cette sculpture.

Ce qui pourrait apparaître, à première vue, comme des sculptures représentant des vues précises réalisées d'après des souvenirs, pourraient être en fait, des sculptures composées de plusieurs éléments appartenant sémantiquement bien à ce lieu : bâtiments, bateaux, montées, arcs, etc., mais, qui, juxtaposés, transposés, créent ainsi un univers propre.

En d'autres termes, Décure semble avoir recréé des lieux parfaitement imaginaires et personnels à partir d'éléments issus de ses souvenirs appartenant à des lieux précis : ce n'est plus Port Philipe ou le Quartier de Cazerne qu'il représente, mais son Port Philipe ou son Quartier de Cazerne.

Dans cette sculpture aussi, Décure s'est servi des strates pour composer ce bâtiment : la partie inférieure de la sculpture (rampes) occupe deux strates, la façade, une autre strate, -le sol sur lequel repose le bâtiment ayant été créé par la séparation entre les deux strates-, et le toit une autre strate.

Le toit, s'il semble réalisé à même le rocher comme le reste de la sculpture, ne l'est pas : il est composé d'éléments soigneusement ajoutés. Dans un cliché de Nadar pris vers 1860 et dans un autre cliché réalisé vers 1900, le bâtiment y apparaît même sans toiture (et avec des colonnes de l'élément central cassées), ce qui pourrait laisser supposer que le toit présent aujourd'hui pourrait avoir été refait lors d'une précédente restauration.

Il faut tout de même noter que sur une photo, prise vers 1900, le toit existe et est à sa place (sans doute après une restauration).

A noter, aujourd'hui, il manque le toit de la tourelle située à gauche.

En d'autres termes, Décure semble avoir recréé des lieux parfaitement imaginaires et personnels à partir d'éléments issus de ses souvenirs appartenant à des lieux précis : ce n'est plus Port Philipe ou le Quartier de Cazerne qu'il représente, mais son Port Philipe ou son Quartier de Cazerne.

Dans cette sculpture aussi, Décure s'est servi des strates pour composer ce bâtiment : la partie inférieure de la sculpture (rampes) occupe deux strates, la façade, une autre strate, -le sol sur lequel repose le bâtiment ayant été créé par la séparation entre les deux strates-, et le toit une autre strate.

Le toit, s'il semble réalisé à même le rocher comme le reste de la sculpture, ne l'est pas : il est composé d'éléments soigneusement ajoutés. Dans un cliché de Nadar pris vers 1860 et dans un autre cliché réalisé vers 1900, le bâtiment y apparaît même sans toiture (et avec des colonnes de l'élément central cassées), ce qui pourrait laisser supposer que le toit présent aujourd'hui pourrait avoir été refait lors d'une précédente restauration.

Il faut tout de même noter que sur une photo, prise vers 1900, le toit existe et est à sa place (sans doute après une restauration).

A noter, aujourd'hui, il manque le toit de la tourelle située à gauche.

Vue générale du "Quartier de Cazerne"

Détail du bâtiment sculpté et inscription gravée.

Détail du côté gauche de la sculpture du bâtiment.

La partie sur lequel ce bâtiment repose reste plus énigmatique : il s'agit d'une grande rampe, composé de deux parties. Comme en face, cette montée prend beaucoup d'importance dans la sculpture. Peut-être que Décure a été séduit ou marqué par ces éléments sur l'Île de Minorque ? Ou est-ce un élément qui lui est cher dans son imagination ?

Cette rampe repose sur des arcs, comme l'escalier de la précédente sculpture, et là, même si les arcs soutenant la partie inférieure de la rampe sont verticaux, ce n'est pas le cas de la partie supérieure qui surplombe la partie inférieure comme le sol dans la sculpture de Port Philipe.

Ce surplombement, réalisé ainsi, ne peut être réaliste, car cela n'est pas possible architecturalement, avec les matériaux traditionnels de l'époque (pierre, bois,...). Plus troublant encore : ce surplombement rappelle la carène des bateaux ! Bateaux présents en nombre dans les ports, mais aussi bateaux qui ont servi à reconquérir Minorque, et sur un de ceux où a dû voyager Décure !

Cette rampe repose sur des arcs, comme l'escalier de la précédente sculpture, et là, même si les arcs soutenant la partie inférieure de la rampe sont verticaux, ce n'est pas le cas de la partie supérieure qui surplombe la partie inférieure comme le sol dans la sculpture de Port Philipe.

Ce surplombement, réalisé ainsi, ne peut être réaliste, car cela n'est pas possible architecturalement, avec les matériaux traditionnels de l'époque (pierre, bois,...). Plus troublant encore : ce surplombement rappelle la carène des bateaux ! Bateaux présents en nombre dans les ports, mais aussi bateaux qui ont servi à reconquérir Minorque, et sur un de ceux où a dû voyager Décure !

Surplombement rappelant des coques de bateaux !

Le quartier de Cazerne vers 1900. Remarquons aussi des fenêtres noircies dont le noir a aujourd'hui disparu. [source : la parisienne de photographie]

Le quartier de Cazerne (date indéterminée, sans doute après 1900). Eléments indéterminés ajoutés sur le toit et bord de la rampe ébréché.

Cet aménagement peut paraître surprenant, surtout si l'on se remet dans le contexte de l'époque : les vides de carrières sous Paris n'étaient pas comme ils le sont aujourd'hui : alors qu'aujourd'hui les galeries et les consolidations prédominent ; à cette époque, il n'y avait que très peu d'ouvrages de soutènement, puisque l'IGC (Inspection Générale des carrières) a commencé son travail l'année même où Décure a commencé ses sculptures, et l'a continué pendant plus d'un siècle pour donner ce qu'il y a aujourd'hui.

Dans ce lieu précisément, puisque c'est Décure lui-même qui découvrit ce lieu, toute présence de confortations en 1777 est à exclure. D'après les dates présentes sur les plaques indicatives, les premières confortations dans le secteur semblent apparaître en 1878, soit un siècle après.

Il faut alors s'imaginer ce que pouvait être ce lieu lorsque Décure a décidé d'y sculpter : une carrière sauvage, telle que l'ont laissée les carriers, des piliers tournés, des déchets d'exploitation un peu partout, entre les piliers, peut-être quelques hagues pour les retenir, un endroit sans indications, extrêmement désorganisé et donc extrêmement labyrinthique et chaotique.

Pourquoi cet aménagement ? Est-ce une volonté d'avoir un sol "propre" et plan ? Est-ce un souci de perfection ? Est-ce un moyen de délimiter une zone, de créer un lieu pour lui, presque un second chez-soi puisque Décure y venait manger le midi, puisqu'il y travaillait, puisqu'il y invita -semble t-il- aussi quelques personnes à y venir ?

Peut-être aussi que des hagues ceinturait à l'origine cet espace formant ainsi une sorte de pièce ou que Décure avait lui-même créé des murs.

En tout cas, cet espace où le "spectateur" peut se tenir est ainsi marqué. (Spectateur pourrait sembler un terme peu approprié, pour un lieu qui n'était connu de presque personne, où l'accès par lequel il fallait passer pour y accéder était dérobé, où Décure travaillait et déjeunait seul, mais puisqu'il y a emmené des personnes -même choisies- et s'apprêtait à créer un escalier pour y faciliter l'accès, il serait inapproprié de ne pas parler de "spectateurs" !).

Le sol devant les sculptures est plus haut (voir la 2ème photo de cette page), c'est une masse en pied, une masse de roche laissée en place au sol par les carriers. Cette masse laissée en place crée aussi une délimitation entre cette zone où les personnes peuvent se tenir et les sculptures (aujourd'hui, le muret et la grille posée pour des raisons de protection des sculptures accentuent cela). Décure aurait pu dégager tout l'espace entre les deux sculptures se faisant face, or il n'en est rien : ce sol semble faire partie du paysage : c'est sur cette masse en pied que repose les murailles, c'est sur cette masse que reposait le bateau : cette masse fait alors partie du tableau (cette masse est la mer, la terre) qui prend alors trois dimensions.

Cette salle et cette masse en pied ne laissent finalement que peu de points de vue : l'observateur est spectateur.

Port Philipe et Quartier de Caserne peuvent se regarder indépendamment l'une de l'autre, mais peuvent aussi se regarder, avec les murailles qui les relient, comme un tout, bien que le changement d'échelle et que le fait que ces deux sculptures se fassent face soient perturbants.

Aujourd'hui ce qui reste des murailles fait ajout et passe au second plan d'importance.

Si on regarde chacune des deux sculptures, elles sont verticales, si on regarde l'ensemble avec les murailles, un plan horizontal prend forme, ce qui crée plusieurs plans distincts. Cela était peut-être moins distinct lorsque la coque du bateau en contrebas du port Philipe, les tours et la porte situées au côté droit de la muraille, existaient encore.

De plus, à la mort de l'auteur, en 1782, il y avait peut-être beaucoup plus de sculptures que sur la première photo de cet endroit, datant de 1860, soit près de 80 ans plus tard.

Dans tous les cas, cette oeuvre n'est plus une sculpture, mais une sorte de tableau en trois dimensions, de paysage, ne se regardant que d'un côté, composé de sculptures réalisées dans la masse (du rocher) et d'éléments ajoutés, une composition.

Le sol creusé au pied du "quartier de cazerne" dans la masse en pied (masse de roche laissée au sol par les carriers) permet d'observer les sculptures de face et en quelque sorte d'entrer dans ce tableau.

On pourrait aussi imaginer Décure inviter des personnes à aller avec lui au plus près, pour leur montrer des sculptures, leur expliquant sa démarche, évoquant ses souvenirs, invitant ainsi ses hôtes dans son tableau, dans son monde.

Dans ce lieu précisément, puisque c'est Décure lui-même qui découvrit ce lieu, toute présence de confortations en 1777 est à exclure. D'après les dates présentes sur les plaques indicatives, les premières confortations dans le secteur semblent apparaître en 1878, soit un siècle après.

Il faut alors s'imaginer ce que pouvait être ce lieu lorsque Décure a décidé d'y sculpter : une carrière sauvage, telle que l'ont laissée les carriers, des piliers tournés, des déchets d'exploitation un peu partout, entre les piliers, peut-être quelques hagues pour les retenir, un endroit sans indications, extrêmement désorganisé et donc extrêmement labyrinthique et chaotique.

Pourquoi cet aménagement ? Est-ce une volonté d'avoir un sol "propre" et plan ? Est-ce un souci de perfection ? Est-ce un moyen de délimiter une zone, de créer un lieu pour lui, presque un second chez-soi puisque Décure y venait manger le midi, puisqu'il y travaillait, puisqu'il y invita -semble t-il- aussi quelques personnes à y venir ?

Peut-être aussi que des hagues ceinturait à l'origine cet espace formant ainsi une sorte de pièce ou que Décure avait lui-même créé des murs.

En tout cas, cet espace où le "spectateur" peut se tenir est ainsi marqué. (Spectateur pourrait sembler un terme peu approprié, pour un lieu qui n'était connu de presque personne, où l'accès par lequel il fallait passer pour y accéder était dérobé, où Décure travaillait et déjeunait seul, mais puisqu'il y a emmené des personnes -même choisies- et s'apprêtait à créer un escalier pour y faciliter l'accès, il serait inapproprié de ne pas parler de "spectateurs" !).

Le sol devant les sculptures est plus haut (voir la 2ème photo de cette page), c'est une masse en pied, une masse de roche laissée en place au sol par les carriers. Cette masse laissée en place crée aussi une délimitation entre cette zone où les personnes peuvent se tenir et les sculptures (aujourd'hui, le muret et la grille posée pour des raisons de protection des sculptures accentuent cela). Décure aurait pu dégager tout l'espace entre les deux sculptures se faisant face, or il n'en est rien : ce sol semble faire partie du paysage : c'est sur cette masse en pied que repose les murailles, c'est sur cette masse que reposait le bateau : cette masse fait alors partie du tableau (cette masse est la mer, la terre) qui prend alors trois dimensions.

Cette salle et cette masse en pied ne laissent finalement que peu de points de vue : l'observateur est spectateur.

Port Philipe et Quartier de Caserne peuvent se regarder indépendamment l'une de l'autre, mais peuvent aussi se regarder, avec les murailles qui les relient, comme un tout, bien que le changement d'échelle et que le fait que ces deux sculptures se fassent face soient perturbants.

Aujourd'hui ce qui reste des murailles fait ajout et passe au second plan d'importance.

Si on regarde chacune des deux sculptures, elles sont verticales, si on regarde l'ensemble avec les murailles, un plan horizontal prend forme, ce qui crée plusieurs plans distincts. Cela était peut-être moins distinct lorsque la coque du bateau en contrebas du port Philipe, les tours et la porte situées au côté droit de la muraille, existaient encore.

De plus, à la mort de l'auteur, en 1782, il y avait peut-être beaucoup plus de sculptures que sur la première photo de cet endroit, datant de 1860, soit près de 80 ans plus tard.

Dans tous les cas, cette oeuvre n'est plus une sculpture, mais une sorte de tableau en trois dimensions, de paysage, ne se regardant que d'un côté, composé de sculptures réalisées dans la masse (du rocher) et d'éléments ajoutés, une composition.

Le sol creusé au pied du "quartier de cazerne" dans la masse en pied (masse de roche laissée au sol par les carriers) permet d'observer les sculptures de face et en quelque sorte d'entrer dans ce tableau.

On pourrait aussi imaginer Décure inviter des personnes à aller avec lui au plus près, pour leur montrer des sculptures, leur expliquant sa démarche, évoquant ses souvenirs, invitant ainsi ses hôtes dans son tableau, dans son monde.

Pavage formé d'un damier de silex noirs et de chaux (recouvert en partie d'une couche de boue de calcaire séchée et durcie, ramenée par les nombreux visiteurs au cours de plus de deux siècles de visites).

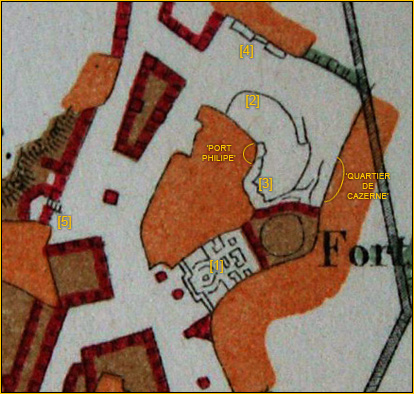

Plan du lieu actuellement (d'après planche igc de 1958). En jaune-orangé, les masses de roche, en orange, les confortations. Celles-ci ont été réalisées en 1879 et 1887.

Plaque indicative de l'IGC scellée dans la paroi rocheuse.

Inscriptions laissées par les visiteurs depuis plus d'un siècle sur le mur édifié à l'opposé des sculptures. Une inscription arabe !

En comparant la version actuelle à la version de 1835, il ne reste aujourd'hui plus que l'organisation générale : une organisation symétrique, deux rampes montant doucement autour d'un espace en demi-lune, vers des fortifications, des fortifications composées de deux enceintes successives, une entrée centrale et des tours situées de part et d'autre de celle-ci.

Les tours rondes de la première enceinte se sont transformées en tours carrées, l'élément central de cette enceinte, mis à part les marches en demi-cercle, n'a plus rien de ressemblant, les murs de la première enceinte par contre, eux semblent identiques ou, au moins, sont ressemblants. Par contre, aujourd'hui l'enceinte est droite, alors qu'on note deux retours vers l'avant dans la gravure. Remarquons aussi que les éléments de murailles (murs crénelés) sont identiques à ceux situées entre les deux précédentes sculptures ("Quartier de Cazerne" et "Port Philipe") (ces éléments sont, certes, identiques, mais ils peuvent être originaux comme tous dater d'une précédente restauration)

Les éléments situés derrière cette première enceinte, eux, sont complètement transformés : aujourd'hui, c'est clairement une seconde enceinte, alors qu'en 1835, ceux-ci semblaient être des bâtiments, les créneaux sont identiques à la première enceinte alors que ce n'est pas le cas dans la gravure, les tours rondes devenues elles aussi carrées, sont aujourd'hui plus éloignées de l'élément central.

Les deux rampes, si elles semblent disposées de la même manière, ont, elles aussi, beaucoup évolué : les murs intérieurs semblent composés de la même manière, mais l'élément central, situé où les deux rampes se réunissent, n'a plus rien à voir puisqu'on lui a ajouté des escaliers ! L'ouverture située au centre a évolué, la guirlande située au-dessus a laissé place à d'autres ornements et les murs extérieurs des rampes ont, eux, tout simplement disparu !

Au centre de l'espace formé par les deux rampes était aussi représenté un creux rond. Un puits ? Une fontaine ? Celui-ci a été remplacé (ou a été recouvert) par un cylindre, (qu'on retrouve plus en avant et surmonté d'une tour sur l'un des clichés de Mémin vers 1900) ; aujourd'hui, plus ce cylindre et ce puits ont disparu !

Quant aux marches situées au premier plan, elles semblent être identiques à celles que l'on trouve sur la photo de Nadar. Devant ces marches, on remarque un trou (puits ?) qui n'existe plus aujourd'hui.

Les tours rondes de la première enceinte se sont transformées en tours carrées, l'élément central de cette enceinte, mis à part les marches en demi-cercle, n'a plus rien de ressemblant, les murs de la première enceinte par contre, eux semblent identiques ou, au moins, sont ressemblants. Par contre, aujourd'hui l'enceinte est droite, alors qu'on note deux retours vers l'avant dans la gravure. Remarquons aussi que les éléments de murailles (murs crénelés) sont identiques à ceux situées entre les deux précédentes sculptures ("Quartier de Cazerne" et "Port Philipe") (ces éléments sont, certes, identiques, mais ils peuvent être originaux comme tous dater d'une précédente restauration)

Les éléments situés derrière cette première enceinte, eux, sont complètement transformés : aujourd'hui, c'est clairement une seconde enceinte, alors qu'en 1835, ceux-ci semblaient être des bâtiments, les créneaux sont identiques à la première enceinte alors que ce n'est pas le cas dans la gravure, les tours rondes devenues elles aussi carrées, sont aujourd'hui plus éloignées de l'élément central.

Les deux rampes, si elles semblent disposées de la même manière, ont, elles aussi, beaucoup évolué : les murs intérieurs semblent composés de la même manière, mais l'élément central, situé où les deux rampes se réunissent, n'a plus rien à voir puisqu'on lui a ajouté des escaliers ! L'ouverture située au centre a évolué, la guirlande située au-dessus a laissé place à d'autres ornements et les murs extérieurs des rampes ont, eux, tout simplement disparu !

Au centre de l'espace formé par les deux rampes était aussi représenté un creux rond. Un puits ? Une fontaine ? Celui-ci a été remplacé (ou a été recouvert) par un cylindre, (qu'on retrouve plus en avant et surmonté d'une tour sur l'un des clichés de Mémin vers 1900) ; aujourd'hui, plus ce cylindre et ce puits ont disparu !

Quant aux marches situées au premier plan, elles semblent être identiques à celles que l'on trouve sur la photo de Nadar. Devant ces marches, on remarque un trou (puits ?) qui n'existe plus aujourd'hui.

Vue générale de cette sculpture.

La sculpture en 1835. Gravure de Sears d'après un dessin de Traviès [Musée des familles, juin 1835]

Cette sculpture a été en grande partie détruite puis dégradée au fil du temps et ce dont il en reste n'est malheureusement pas fidèle à la sculpture originale de Décure.

Il n'y a aucune trace de comment était cette sculpture originale, cependant, d'après une gravure réalisée par Sears d'après un dessin de Traviès et paru dans le Musée des Familles en Juin 1835, celle-ci a beaucoup évolué jusqu'à aujourd'hui. De plus, celle représentée sur la gravure n'est peut-être déjà pas, elle-même, fidèle à l'originale, car elle a sans doute été déjà restaurée une première fois, après les dégâts causés à la Révolution !

Il n'y a aucune trace de comment était cette sculpture originale, cependant, d'après une gravure réalisée par Sears d'après un dessin de Traviès et paru dans le Musée des Familles en Juin 1835, celle-ci a beaucoup évolué jusqu'à aujourd'hui. De plus, celle représentée sur la gravure n'est peut-être déjà pas, elle-même, fidèle à l'originale, car elle a sans doute été déjà restaurée une première fois, après les dégâts causés à la Révolution !

Cette sculpture se regarde différemment des deux autres: alors que les deux autres allient deux plans verticaux (sculptures sculptées dans la masse) et un plan horizontal sur lequel sont disposées des murailles les reliant, dans celle-ci, le plan horizontal domine. Elle se regarde aussi de manière frontale : la galerie n'en laisse pas le choix.

La sculpture est structurée en plusieurs éléments / plans successifs : marches, rampe, première muraille, seconde muraille (ou bâtiment), décomposant l'espace en plusieurs plans, comme plusieurs étapes, ce qui me fait penser personnellement à la prise d'une forteresse ; l'approche, le passage de la première muraille, le passage de la seconde. Ce que peuvent aussi penser les militaires se trouvant nez à nez avec l'endroit à prendre.

Sur la paroi à droite se trouve l'inscription, qui a été faite réaliser par Guillaumot, souhaitant conserver la mémoire de cet ouvrier, un de ses ouvriers, décidément si particulier !

La sculpture est structurée en plusieurs éléments / plans successifs : marches, rampe, première muraille, seconde muraille (ou bâtiment), décomposant l'espace en plusieurs plans, comme plusieurs étapes, ce qui me fait penser personnellement à la prise d'une forteresse ; l'approche, le passage de la première muraille, le passage de la seconde. Ce que peuvent aussi penser les militaires se trouvant nez à nez avec l'endroit à prendre.

Sur la paroi à droite se trouve l'inscription, qui a été faite réaliser par Guillaumot, souhaitant conserver la mémoire de cet ouvrier, un de ses ouvriers, décidément si particulier !

La sculpture au 20ème siècle (date indéterminée).

L'espace autour des sculptures et l'évolution du lieu.

Comme cela a été écrit plus haut, à l'époque de la création des sculptures, il ne s'agissait pas de carrières confortées comme elles le sont aujourd'hui, mais des carrières telles que les avaient laissées les carriers, avec leurs piliers tournés, leurs déchets d'extraction et éventuellement des hagues.

Les deux lieux où ont été réalisées ces sculptures sont en fait une galerie entre deux piliers tournés, fermée en son centre par un mur (plus précisément, deux murs formant une masse triangulaire), les sculptures se tournant ainsi le dos.

Comme cela a été écrit plus haut, à l'époque de la création des sculptures, il ne s'agissait pas de carrières confortées comme elles le sont aujourd'hui, mais des carrières telles que les avaient laissées les carriers, avec leurs piliers tournés, leurs déchets d'extraction et éventuellement des hagues.

Les deux lieux où ont été réalisées ces sculptures sont en fait une galerie entre deux piliers tournés, fermée en son centre par un mur (plus précisément, deux murs formant une masse triangulaire), les sculptures se tournant ainsi le dos.

Plaque réalisée à l'initiative de Guillaumot.

Minorque, Port Mahón et Sant Felip.

Quittons Paris pour l'Espagne, et remontons le temps de quelques 260 années...

C'est page suivante !

Page ajoutée le 14/02/2011

Quittons Paris pour l'Espagne, et remontons le temps de quelques 260 années...

C'est page suivante !

Page ajoutée le 14/02/2011

Les pierres apparaissant à droite, sur la photographie de Nadar pourraient être l'angle apparaissant sur le plan.

Cela est confirmé en allant directement sur place. Sur la photographie suivante, on remarque que l'agencement du mur du fond est le même !

Une confortation en continu du mur existant, perpendiculairement au mur du fond a été ajoutée en 1879, date des premières confortations maçonnées du secteur par l'IGC, condamnant irrémédiablement les éventuels restes de la table. A noter que si le mur du fond (hague réalisée avec de la pierre appareillée régulièrement et à sec) apparaît déjà en 1860 sur la photo de Nadar, rien n'indique que celui-ci a été réalisé par Décure (ce serait même étonnant qu'elle le soit) : la table a pu être déplacée entre la mort de Décure et la photo de Nadar et le plan ! Celle-ci a pu être déplacée.

Cela est confirmé en allant directement sur place. Sur la photographie suivante, on remarque que l'agencement du mur du fond est le même !

Une confortation en continu du mur existant, perpendiculairement au mur du fond a été ajoutée en 1879, date des premières confortations maçonnées du secteur par l'IGC, condamnant irrémédiablement les éventuels restes de la table. A noter que si le mur du fond (hague réalisée avec de la pierre appareillée régulièrement et à sec) apparaît déjà en 1860 sur la photo de Nadar, rien n'indique que celui-ci a été réalisé par Décure (ce serait même étonnant qu'elle le soit) : la table a pu être déplacée entre la mort de Décure et la photo de Nadar et le plan ! Celle-ci a pu être déplacée.

Ces sculptures sont donc proches, mais pas dans le même espace : il faut parcourir une dizaine de mètres pour faire le tour du pilier tourné. On peut alors se poser la question de quelle manière Décure s'est-il approprié l'espace tout autour.

Comme on peut le voir sur le plan ci-dessous, la toutes les confortations (maçonnées) du secteur ont été réalisées en 1879 et, dans une moindre mesure, en 1887.

Comme on peut le voir sur le plan ci-dessous, la toutes les confortations (maçonnées) du secteur ont été réalisées en 1879 et, dans une moindre mesure, en 1887.

Plan de la zone des sculptures aujourd'hui.

Plan de 1859 [Atlas souterrain de la Ville de Paris, de de Fourcy] : table, sculptures, et le "bain de pieds des carriers" fontaine réalisée par l'IGC et qui constitue le premier forage géologique réalisé dans les carrières Paris dont Héricart de Thury a fait lever la coupe oryctognostique (coupe mentionnant les différents bancs de roche) en 1814 (ou 1815, selon les sources).

Visite du lieu :

En Décembre 1785, on commence à transférer les os du cimetière des innocents dans les carrières situées à à peine une centaine de mètres au Sud des sculptures de Décure [voir la partie sur les ossuaires - qui sera mise en ligne mi-fin 2012], l'aménagement des "catacombes" ne se fera qu'en 1810-1811, sous l'inspectorat de Héricart de Thury.

Avant-même que cet ossuaire ne soit aménagé, des visiteurs affluent pour voir ces vides de carrières situés sous leurs pieds, ces ossements et ces sculptures réalisées par Décure.

On note notamment le passage du Comte d'Artois, futur Charles X de France qui aurait fait une collation sur la table de Décure en 1787 et Mesdames de Polignac et de Guiche en 1788. Avec l'aménagement de l'ossuaire, le nombre de visites vont croître.

Accès se fait probablement par

puis accès actuel (existant depuis 1876, si on se refère à la date des confortation constituant l'entrée)

En Décembre 1785, on commence à transférer les os du cimetière des innocents dans les carrières situées à à peine une centaine de mètres au Sud des sculptures de Décure [voir la partie sur les ossuaires - qui sera mise en ligne mi-fin 2012], l'aménagement des "catacombes" ne se fera qu'en 1810-1811, sous l'inspectorat de Héricart de Thury.

Avant-même que cet ossuaire ne soit aménagé, des visiteurs affluent pour voir ces vides de carrières situés sous leurs pieds, ces ossements et ces sculptures réalisées par Décure.

On note notamment le passage du Comte d'Artois, futur Charles X de France qui aurait fait une collation sur la table de Décure en 1787 et Mesdames de Polignac et de Guiche en 1788. Avec l'aménagement de l'ossuaire, le nombre de visites vont croître.

Accès se fait probablement par

puis accès actuel (existant depuis 1876, si on se refère à la date des confortation constituant l'entrée)

Détail.

Sculpture.

Celle-ci est taillée dans la masse.

Elle comporte une tourelle, un mur comprenant des créneaux et un autre oblique, qui est peut-être une rampe.

Elle est relativement loin des autres puisqu'elle se trouve à un peu plus de 250 mètres d'elles (en ligne droite), juste sous l'aqueduc d'Arcueil. Les autres se trouvent à environ 80 mètres de cet aqueduc (à un niveau inférieur), ce qui pourrait laisser penser que Décure travaillait dans une équipe de reconnaissance des carrières ou/et de réalisation de consolidations à faire, sous le tracé de cet aqueduc. Le problème est, que dans ce secteur, les premières confortations datent de 1784, soit 2 ans après sa mort.

Elle comporte une tourelle, un mur comprenant des créneaux et un autre oblique, qui est peut-être une rampe.

Elle est relativement loin des autres puisqu'elle se trouve à un peu plus de 250 mètres d'elles (en ligne droite), juste sous l'aqueduc d'Arcueil. Les autres se trouvent à environ 80 mètres de cet aqueduc (à un niveau inférieur), ce qui pourrait laisser penser que Décure travaillait dans une équipe de reconnaissance des carrières ou/et de réalisation de consolidations à faire, sous le tracé de cet aqueduc. Le problème est, que dans ce secteur, les premières confortations datent de 1784, soit 2 ans après sa mort.

Extrait du plan 'La Souris' (plan personnel) avec localisation du château et galeries environnantes.

Le quartier de Cazerne vers 1860-61. Photographie de Nadar. Le toit n'est pas présent, mais à la place, sont posés plusieurs éléments indéterminés. [source : base mémoire]

Les éléments de fortifications ainsi que la coque de bateau, sur un cliché de Mémin vers 1900.

[source : Paris souterrain d'Emile Gérards]

[source : Paris souterrain d'Emile Gérards]

La sculpture en 1860. Cliché de Nadar. [Source : Base mémoire]

On trouve aussi une photo de Nadar, datée du début des années 1860, celle-ci est similaire à cette version de 1835.

Cliché de Mémin en 1900. [Source : Paris Souterrain, Emile Gérards]

L'oeuvre est en très mauvais état. Seuls ne subsistent que quelques éléments épars et visiblement très altérés.

L'oeuvre est en très mauvais état. Seuls ne subsistent que quelques éléments épars et visiblement très altérés.

Cliché de J. Passoir en 1907. [Source : Paris Souterrain, Emile Gérards]

Par ailleurs, sur le plan de l'Atlas du Paris Souterain, réalisé par De Fourcy, en 1859, cette table semble apparaître à une quinzaine de mètres au Sud-Est des sculptures.

Photographie d'une table et de bancs dans les catacombes, qui pourraient bien être ceux de Décure (Nadar, 1860).

ACe plusieurs hypothèses :

insi, Décure aurait pu explorer par lui même un certain nombre d'endroits de ces carrières.

Le château, situé pile sous l'axe de l'aqueduc, ce qu'il fait qu'il a été préservé et est resté visible à postériori lorsque les confortations aient été réalisées laisse songeur.

penser qu'il y en a d'autres, cachées, remblayé, ou détruit....

à moins qu'on lui attrribue à tort cette dernière, et postérieur à ces confortations.

On sait que l'igc a parfois crééer des hagues avant de réaliser confortations, ca pt etre le cas iciLe mystère reste entier. Et ce n'est pas plus mal ainsi !

insi, Décure aurait pu explorer par lui même un certain nombre d'endroits de ces carrières.

Le château, situé pile sous l'axe de l'aqueduc, ce qu'il fait qu'il a été préservé et est resté visible à postériori lorsque les confortations aient été réalisées laisse songeur.

penser qu'il y en a d'autres, cachées, remblayé, ou détruit....

à moins qu'on lui attrribue à tort cette dernière, et postérieur à ces confortations.

On sait que l'igc a parfois crééer des hagues avant de réaliser confortations, ca pt etre le cas iciLe mystère reste entier. Et ce n'est pas plus mal ainsi !

Toujours sur ce même plan, on aperçoit de nombreuses choses qui ont disparu lors des confortations du lieu, réalisées en 1879 puis en 1887.

On note, par exemple, des piliers (à bras ?), réalisés par l'IGC, devant la 3ème sculpture [détail ci-dessous][1].

On note également un élément dessiné sur le sol en contrebas de la sculpture de "Port-Philipe" et à l'emplacement de la confortation construite en 1887 [2]. Il pourrait s'agir de la masse-en-pied, qui semble alors avoir été plus grande qu'aujourd'hui. Un autre élément est dessiné [3] : sans doute des aménagements et peut-être les éléments de la muraille sculptée sur des pierres amovibles.

Si c'est le cas, de nombreux éléments auraient alors disparu, ainsi qu'environ 50 % de cette masse en pied, sur laquelle reposaient ces éléments, dessinés ou non (muraille, mais aussi porte, tours, coque de bateau, non représentées ici).

Plus intriguant, en face, contre la paroi, un autre élément est mentionné [4]. Pas de trace de ce que cela pouvait être. Y avait-il une autre sculpture, composée à partir d'éléments ajoutés -sur le même principe de la 3ème sculpture étudiée et de celles représentant les fortifications-, et aujourd'hui disparue ?

Le [5], aucune idée de ce que cela peut-être. Une niche ?

On note, par exemple, des piliers (à bras ?), réalisés par l'IGC, devant la 3ème sculpture [détail ci-dessous][1].

On note également un élément dessiné sur le sol en contrebas de la sculpture de "Port-Philipe" et à l'emplacement de la confortation construite en 1887 [2]. Il pourrait s'agir de la masse-en-pied, qui semble alors avoir été plus grande qu'aujourd'hui. Un autre élément est dessiné [3] : sans doute des aménagements et peut-être les éléments de la muraille sculptée sur des pierres amovibles.

Si c'est le cas, de nombreux éléments auraient alors disparu, ainsi qu'environ 50 % de cette masse en pied, sur laquelle reposaient ces éléments, dessinés ou non (muraille, mais aussi porte, tours, coque de bateau, non représentées ici).

Plus intriguant, en face, contre la paroi, un autre élément est mentionné [4]. Pas de trace de ce que cela pouvait être. Y avait-il une autre sculpture, composée à partir d'éléments ajoutés -sur le même principe de la 3ème sculpture étudiée et de celles représentant les fortifications-, et aujourd'hui disparue ?

Le [5], aucune idée de ce que cela peut-être. Une niche ?

< Emplacement de la table état actuel avec la confortation réalisée en 1879 [n° d'ouvrage : 6.R.1879] à 'emplacement de la table, et celle d'en face, la même année [10.R.1879] .

^ On remarque le même pilier à bras que sur la photo de Décure, ainsi que la même disposition des pierres, à droite de celui-ci.

On remarque aussi qu'à l'époque, le niveau du sol était environ 30 cm plus bas qu'aujourd'hui.

^ On remarque le même pilier à bras que sur la photo de Décure, ainsi que la même disposition des pierres, à droite de celui-ci.

On remarque aussi qu'à l'époque, le niveau du sol était environ 30 cm plus bas qu'aujourd'hui.

En 1860 | Aujourd'hui

[Extrait du plan "La Souris" Réseau de l'ossuaire officiel, Catacombes place Denfert-Rochereau (plan personnel)]

Les plans les plus anciens qui nous sont parvenus de ces lieux sont ceux de l'Atlas du Paris Souterrain de de Fourcy [cet atlas sera prochainement en ligne dans la partie ressources accessibles en ligne], terminé en 1859, soit deux décennies avant la confortation par piliers maçonnés du lieu.

La table de Décure.

On sait, de plusieurs sources ( notamment du livre les catacombes de Paris, de Héricart de Thury, en 1815) que Décure avait aménagé, non loin de ses sculptures, une table en pierre, avec des bancs où il buvait et mangeait.

Cette table semble avoir existé jusque dans les années 1870.

"Ces différentes curiosités furent religieusement conservés jusqu'en 1870 ; depuis lors, la table et les escaliers ont été brisés et dispersés ; le Port-Mahon lui aussi a été dégradé par des visiteurs vandales ; on n'en voit plus aujourd'hui qu'une partie à peu près bien conservée, l'autre est en miette" [l'univers illustré, date inconnue].

Une autre variante : "Ces différentes curiosités furent religieusement conservées jusqu'en 1870 ; depuis lors la table et les escabeaux ont été brisés et dispersés par les fédérés. Quant au Port-Mahon, il a été dégradé par des visiteurs peu respectueux ; on n'en voit plus qu'une partie bien conservée ; l'autre, est absolument mutilée. [Revue du Midi, Volume 7, Partie 1, 1893] -

La table aurait donc été détruite pendant l'épisode de la commune de Paris (soit du 18 mars au 28 mai 1871)

En regardant les photographies prises par Nadar, dans les catacombes, en 1860, on ne peut que s'arrêter sur l'une d'elle qui représente une table avec des bancs, et qui pourrait bien être la fameuse table de Décure.

On sait, de plusieurs sources ( notamment du livre les catacombes de Paris, de Héricart de Thury, en 1815) que Décure avait aménagé, non loin de ses sculptures, une table en pierre, avec des bancs où il buvait et mangeait.

Cette table semble avoir existé jusque dans les années 1870.

"Ces différentes curiosités furent religieusement conservés jusqu'en 1870 ; depuis lors, la table et les escaliers ont été brisés et dispersés ; le Port-Mahon lui aussi a été dégradé par des visiteurs vandales ; on n'en voit plus aujourd'hui qu'une partie à peu près bien conservée, l'autre est en miette" [l'univers illustré, date inconnue].

Une autre variante : "Ces différentes curiosités furent religieusement conservées jusqu'en 1870 ; depuis lors la table et les escabeaux ont été brisés et dispersés par les fédérés. Quant au Port-Mahon, il a été dégradé par des visiteurs peu respectueux ; on n'en voit plus qu'une partie bien conservée ; l'autre, est absolument mutilée. [Revue du Midi, Volume 7, Partie 1, 1893] -

La table aurait donc été détruite pendant l'épisode de la commune de Paris (soit du 18 mars au 28 mai 1871)

En regardant les photographies prises par Nadar, dans les catacombes, en 1860, on ne peut que s'arrêter sur l'une d'elle qui représente une table avec des bancs, et qui pourrait bien être la fameuse table de Décure.

Il apparaît que le lieu est déjà aménagé : hagues à appareillage régulier dont certaines sont encore visibles aujourd'hui.

La légende de l'Altas de de Fourcy nous indique également des choses intéressantes. En effet, celui-ci a la particularité de nous renseigner sur la nature de l'auteur des confortations :

- en rouge : "exécutées par l'Inspection des Carrières et sous les propriétés de la Ville" ;

- en mauve : "exécutés sous la surveillance de l'Inspection des Carrières par les Administrations ou les particuliers propriétaires du sol" ;

- en gris : "exécutés avant la fondation de l'Inspection des Carrières ou depuis sa fondation mais en dehors de sa surveillance".

Mis à part une hague en appareillage régulier, située à gauche du quartier de Cazerne, qui n'apparaît pas comme ayant été réalisée par l'IGC (sans doute par Décure, pour fermer son espace situé devant le Quartier de Cazerne et Port Philipe, espace formé, rappelons-le, d'un damier de chaux et de silex noirs), et sauf erreur de leur part, tout le reste apparaît donc comme ayant été réalisé par l'Inspection Générale des Carrières (ces hagues sont toutes composées d'un appareillage régulier et jointes à sec = sans mortier), y compris la confortation de section triangulaire entre les deux galeries de sculptures, en tout cas, elle est mentionné comme telle.

On s'aperçoit que le lieu a dû déjà subir de multitudes transformation, entre 1782 et 1859.

A noter aussi, que sur ce plan de l'Atlas du Paris Souterrain de De Fourcy, exécuté en 1859, on aperçoit le "bain de pieds des carriers" qui se situe à une dizaine de mètres des sculptures. Cependant, cette fontaine n'existait pas lorsque Décure a réalisé ses sculptures.

Celle-ci a été réalisée par l'IGC et elle constitue le premier forage géologique réalisé dans les carrières Paris dont Héricart de Thury a fait lever la coupe oryctognostique (coupe mentionnant les différents bancs de roche) en 1814 (ou en 1815, selon les sources).

On note quelques années auparavant, l'aménagement des catacombes qui a commencé en 1809 et dont le plus gros a duré jusqu'en 1811

On peut raisonnablement penser que ces hagues pourraient avoir été réalisées à cette époque.

La légende de l'Altas de de Fourcy nous indique également des choses intéressantes. En effet, celui-ci a la particularité de nous renseigner sur la nature de l'auteur des confortations :

- en rouge : "exécutées par l'Inspection des Carrières et sous les propriétés de la Ville" ;

- en mauve : "exécutés sous la surveillance de l'Inspection des Carrières par les Administrations ou les particuliers propriétaires du sol" ;

- en gris : "exécutés avant la fondation de l'Inspection des Carrières ou depuis sa fondation mais en dehors de sa surveillance".

Mis à part une hague en appareillage régulier, située à gauche du quartier de Cazerne, qui n'apparaît pas comme ayant été réalisée par l'IGC (sans doute par Décure, pour fermer son espace situé devant le Quartier de Cazerne et Port Philipe, espace formé, rappelons-le, d'un damier de chaux et de silex noirs), et sauf erreur de leur part, tout le reste apparaît donc comme ayant été réalisé par l'Inspection Générale des Carrières (ces hagues sont toutes composées d'un appareillage régulier et jointes à sec = sans mortier), y compris la confortation de section triangulaire entre les deux galeries de sculptures, en tout cas, elle est mentionné comme telle.

On s'aperçoit que le lieu a dû déjà subir de multitudes transformation, entre 1782 et 1859.

A noter aussi, que sur ce plan de l'Atlas du Paris Souterrain de De Fourcy, exécuté en 1859, on aperçoit le "bain de pieds des carriers" qui se situe à une dizaine de mètres des sculptures. Cependant, cette fontaine n'existait pas lorsque Décure a réalisé ses sculptures.

Celle-ci a été réalisée par l'IGC et elle constitue le premier forage géologique réalisé dans les carrières Paris dont Héricart de Thury a fait lever la coupe oryctognostique (coupe mentionnant les différents bancs de roche) en 1814 (ou en 1815, selon les sources).

On note quelques années auparavant, l'aménagement des catacombes qui a commencé en 1809 et dont le plus gros a duré jusqu'en 1811

On peut raisonnablement penser que ces hagues pourraient avoir été réalisées à cette époque.

Plan de 1859 [Atlas souterrain de la Ville de Paris, de de Fourcy]