© 2004-2011 www.troglos.com

- EECCA::H - Exploration et Etude des Cavités Creusées ou Aménagées par l'Homme -

Tous droits réservés.

L'ensemble du site ainsi que son contenu (textes, photographies, images, documents, shémas, etc.) sont soumis aux droits d'auteur.

Toute reproduction, représentation, ou diffusion totale ou partielle sont strictement interdites sans autorisation écrite de l'auteur.

Toutes ces roches font partie du calcaire lutétien.

Chaque banc ayant une qualité différente, (cela vient des conditions de sédimentation, des types de dépôts, etc) ils n'étaient pas employés pour la même chose et n'étaient pas tous aussi recherchés.

Il faut prendre conscience que selon les époques, selon les communes, voire selon les exploitations, les bancs n'avaient pas le même nom.

Par ailleurs, en fonction des endroits, les différents bancs n'ont pas la même épaisseur et leur qualité (texture, cohésion, finesse, etc) peut varier.

Voici une coupe type, avec les noms tels qu'ils apparaissent dans le Paris souterrain d'Emile Gérards, leur description ainsi que leurs utilisations.

Géologie et bref historique

Le calcaire grossier est une roche sédimentaire (= issue de sédimentation de coquillages, algues, plancton, etc). Il s'est formé il y a de 41 à 49 millions d'années, lorsqu'une mer peu profonde et chaude recouvrait la région. Chaque banc que comporte ce calcaire correspond à une transgression marine et représente 500 000 à 1 000 000 années de sédimentation. Ce calcaire s'appelle aussi calcaire lutécien.

Il a d'abord été exploité par les Romains, à ciel ouvert, là où la roche affleurait naturellement dans un premier temps, puis où la couche de matériaux à enlever pour avoir accès au gisement était faible. L'exploitation se faisait alors en gradins, de haut en bas [plus de détails dans la partie Val de Loire ici].

A l'époque Gallo-Romaine, ces carrières se situaient principalement autour de la Montagne Sainte Geneviève, (une petite colline s'élevant à une trentaine de mètres, dans le 5ème arrondissement, dont le sommet est aujourd'hui coiffé par le Panthéon).

Rue Gustave Geffroy, dans le Nord du 13ème arrondissement a été découverte, début 2011, une carrière à ciel ouvert qui serait d'époque gallo-romaine [article et vidéo sur le site paris.fr ici].

Celle-ci est située dans l'extérieur d'un méandre de la Bièvre, une petite rivière qui coule dans l'actuel 13ème arrondissement, aujourd'hui souterraine.

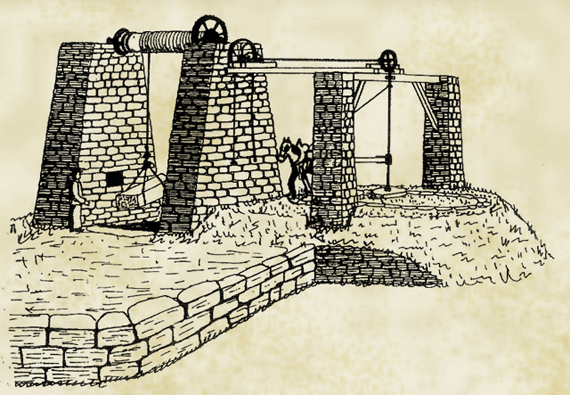

Ces puits d'extraction étaient creusés à partir du sol, jusqu'à la couche de pierre à atteindre, et les matériaux étaient remontés au fur et à mesure par un petit treuil (provisoire) (comme pour un puits à eau). Les premiers matériaux remontés servaient à faire une assise, pour le futur treuil à construire, cette assise, ou plate-forme, est appelée forme de carrière. La forme de carrière était dallée. Cette assise permettait d'avoir un sol plus haut, au niveau du fond des charrettes ou des fardiers qui allaient transporter la pierre, comme un quai. Lorsque le puits avait atteint la pierre recherchée (de 5 mètres à 25 mètres -généralement de 15 à 20 mètres- pour le Paris actuel, plus dans certaines communes situées plus haut sur le plateau, au Sud de Paris, 35m à Clamart par exemple), le creusage se faisait horizontalement et l'exploitation de celle-ci commençait.

Les pierres étaient alors remontées par des treuils actionnés par les roues verticales mues par des hommes. Ceux-ci gravissaient, à la manière d'une échelle, les chevilles disposés de part et d'autre de la roue (un à deux hommes par roue), leur propre poids forçant la roue à tourner et donc la pierre à monter (sur le principe de la cage à écureuil, utilisée par les Romains et bien après, sur les chantiers, à la différence que, dans ce cas, les hommes marchaient dans la roue). Ces roues faisaient quelques mètres de diamètre au 15ème siècle mais, les pierres à remonter étant de plus en plus grosses, les roues ont donc grandi : elles firent jusqu'à plus de 10 mètres de diamètre au 19ème siècle et pouvaient alors soulever des blocs pesant jusqu'à une à deux tonnes. Elles étaient souvent appelées roues de carriers.

Pour soutenir le ciel, il a fallu laisser des masses de roche en place. Ces masses, lorsqu'elles sont isolées du reste de la masse rocheuse sur un plan horizontal, sont appelées piliers tournés. Ils sont appelés ainsi, car eux-ci ont été créés en exploitant la pierre tout autour de ces masses que le carrier laissait en place comme piliers.

Les carriers ne suivant pas de trame prédéfinie, exploitant là où la pierre est de meilleure qualité tout en s'aidant des failles naturelles, les piliers sont alors irréguliers, cependant, avec le temps, ils vont peu à peu prendre une forme de plus en plus régulière et suivre une trame, car cela assure une meilleure stabilité.

Une autre technique consistait à enfoncer des leviers sur lesquels les carriers appuyaient de tout leur poids.

Le banc supérieur pouvait aussi tomber sous son propre poids. Le but visé par un souchevage profond (deux ou trois mètres) et large (plus d'une dizaine de mètres, voire vingts) pouvait être que le banc tombe sous son propre poids et seulement s'il ne tombe pas, recourir aux autres méthodes.

Cette étape se nomme l'abattage

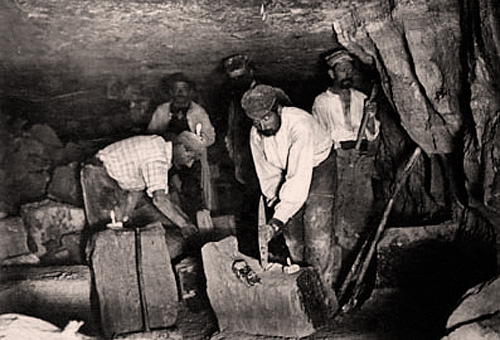

[Cliché E.Vallet, pour le compte de l'IGC.]

Les bancs inférieurs étaient extraits toujours en creusant des saignées verticales, à la différence que les saignées pouvaient être attaquées par le dessus, avec un pic à manche court, puis les bancs extraits en les soulevant avec des coins ou un levier.

La roche pouvait être extraite sur deux niveaux de galeries.

Bouche de cavage et puits

Au départ, les bouches de cavage des carrières étaient principalement localisées de part et d'autre de la vallée de la Bièvre, une petite rivière coulant au Sud de Paris. Quelques-unes étaient localisées sur les coteaux de la vallée de la Seine, toutes situées en dehors des limites de la ville de cette époque, mais au plus près de celles-ci pour minimiser les transports. Elles se trouvaient à l'altitude de la roche à extraire, donc toutes sur une même courbe altimétrique.

Au fur et à mesure que Paris s'étendait et que la roche était arrachée des galeries, les exploitations étaient repoussées à la périphérie (donc au Sud pour la plupart, la majorité de celles-ci s'étendant au Sud de Paris)

Les exploitations s'enfoncèrent de plus en plus profondément sous les plateaux et le chemin à parcourir pour sortir la pierre des carrières était donc de plus en plus long.

Pour remédier à cela, il eût fallu trouver d'autres méthodes : d'autres accès ont été créés sur le plateau, sous forme de rampe, qui est une tranchée inclinée creusée dans le plateau, puis une galerie lorque le recouvrement est suffisant, qui s'enfonce jusqu'au niveau de la pierre à extraire.

La fabrication de ces rampes, demandait beaucoup de travail, elles prenaient de la place (pente maximale à respecter), et le travail de remontage des blocs était laborieux, d'autant plus que la roche à atteindre était profonde.

Pour ces raisons, ces rampes laissèrent donc ensuite la place à des puits.

On remarquera la surélévation du treuil, le fait que celui-ci soit posé dessus, et les madriers servant à fermer le puits, pour déposer le bloc de pierre dessus, une fois celui-ci remonté.

Si le tambour et le manège étaient toujours en bois, ceux-ci peuvaient être soit soutenus par une charpente en bois ce qui permettait le déplacement du treuil, soit soutenus par des massifs trapézoïdaux en pierre lorsque la carrière était profonde et l'exploitation par ce puits destiné à durer.

Ce treuil semble faire son apparition dans les années 1820-1830 et se développer dans les années 1870.

Ces puits font de 2 à 6m de diamètre et font de 10 à 30 mètres de profondeur selon là où ils sont réalisés.

Les carriers y descendaient et y remontaient par une "échelle de perroquet" une poutre verticale traversée par des rondins à intervalles réguliers servant d'échelons. Ces puits se sont alors multipliés dans tout le Sud de Paris (actuels 13-14-15ème arrondissements de Paris et actuelles communes de Bagneux, Châtillon, Montrouge, Ivry, etc).

L'ouvrier était payé, comme la plupart des endroits en France, à la tâche, selon la quantité et la qualité de la pierre extraite.

Les conditions étaient difficiles, très physiques et inconfortables physiquement (le carrier étant souvent courbé, à genoux) et visuellement.

En effet, jusqu'à la moitié du XIXème siècle, l'éclairage se faisait exclusivement à la lampe à huile (cf plus de détails dans le chapitre : carrières de tuffeau, Val de Loire ici) ou à la chandelle, celle-ci étant une simple pierre plate trouée et munie de ladite chandelle, ce qui produisait une lumière très faible, n'éclairant pas à plus d'un mètre autour de celle-ci.

C'était sans compter les dangers du métier, les accidents n'étaient -malheureusement- pas rares : un éboulement, la roche à extraire qui tombe au mauvais moment, un échelon de l'échelle perroquet, ayant tendance à pourrir avec l'humidité, qui casse... ; et la poussière, à la longue, provoquait des maladies respiratoires comme la silicose.

Le maître-carrier ou marchand-carrier était soit propriétaire des terrains, soit il achetait la pierre à exploiter au propriétaire du terrain pour une durée donnée (généralement de 10 à 30 ans) et louait une surface du terrain pour y placer son treuil. Le terrain devait être remis en état pour la culture à la fin de l'exploitation (fermeture du puits, qui était en général remblayé avec les matériaux constituant la plate forme du treuil, ré-apport de terres arables). Le maître carrier avait sous ses ordres plusieurs carriers qui travaillent en atelier, par groupe de 3 ou 4 personnes.

Au XIXème siècle, certains sont de véritables chef d'entreprise et possèdent plusieurs carrières.

Cette méthode est appelée exploitation par hagues et bourrages.

Les piliers à bras, servaient en plus de soutenir le ciel, de chaînage pour ces hagues.

Les déchets permettaient d'éviter à d'éventuels fontis de venir à jour (=à la surface).

A l'époque, ceux-ci touchaient le ciel de la carrière, mais ils se sont peu à peu tassés : aujourd'hui, on observe environ 20cm entre la limite supérieure des déchets d'exploitation et le ciel de carrière. Etant donné le faible volume des vides résiduels, ceux-ci vont tout de même éviter à d'éventuels fontis d'arriver à la surface, ceux-ci étant "absorbés" par ce peu de vide.

Cette technique a pu voir le jour à Paris et dans sa banlieue, car les strates sont hétérogènes : certains bancs sont très recherchés, d'autre le sont moins, voire sont impropres à la construction, ce qui produit beaucoup de déchets, en plus des pertes habituelles liées à l'extraction et à la taille, ceux-ci vont donc permettre de former ces bourrages pour les plus petits déchets et ces hagues pour les plus gros. Des terres de surface ou des matériaux de démolitions ont pu être amenées, en complément, pour former ces bourrages.

En consultant différents registres, on s'aperçoit que dans certaines carrières, seuls certains bancs recherchés comme le liais, le banc royal et le cliquart, étaient exploités. Les autres bancs étaient extraits uniquement pour avoir accès à ces bancs recherchés et terminaient comme déchets d'extraction.

Ce fût par exemple le cas de ces carrières en 1889 (*) :

# Carrières des Roissys à Châtillon :

--- Galerie supérieure : Masse de 1m50 à 1m60 :

----- Bancs sans emploi 1m10 à 1m15,

----- Roche ou faux cliquart 0m45 à 0m50.

--- Galerie inférieure : Masse de 1m50 à 1m60 :

----- Bancs sans emploi 1m10 à 1m20,

----- Banc royal 0m40.

# Carrières des Egroux, de la Maisie, et du Trou du coq, à Châtillon :

--- Galerie supérieure : Masse de 1m50 à 1m60 :

----- Bancs sans emploi 0m80 à 0m90,

----- Roche douce 0m30,

----- Banc franc 0m20.

--- Galerie inférieure : Masse de 1m60 environ :

----- Bancs sans emploi 1m20,

----- Banc vert 0m40.

[* Cf le répertoire des carrières de pierre de taille exploitées en 1889, disponible à la Bibliothèque Nationale de France, niveau rez de jardin, et dont certains extraits choisis sont consultables en document numérique dans la bibliographie numérique du site www.troglos.com ici.]

La grande partie des exploitations par piliers tournés se trouvent au Nord et surtout dans la partie aval de la Vallée de la Bièvre. Il s'agit des plus anciennes exploitations.

Les carrières à ciel ouverts sont pour certaines des carrières antérieures, mais aussi des carrières postérieures, qui ont pour certaines fait disparaître des carrières souterraines.

(* Certains zones de carrières n'ont pas été définies avec exactitude, elles restent donc en gris, comme par exemple à l'extrême Nord, du côté du Jardin du Luxembourg.)

Avant d'être sortie de la carrière, la pierre était grossièrement équarie en de gros blocs pour lui donner un aspect parallélépipédique (afin d'avoir à transporter que la pierre utile, et pas ce qui est inutilisable). Elle était ensuite transportée sur roules ou dans des charrettes, remontée, puis stockée sur la forme de carrière en attendant son transport.

Répertoire des carrières de pierres de taille exploitées en 1889 : Cet ouvrage répertorie les principales carrières de pierre de taille en exploitation en 1889, en indiquant pour chaque exploitation : le type d'exploitation, les gares et les ports d'expédition, le prix, le type de roche exploitée, la désignation usuelle, la hauteur des bancs, la résistance à l'écrasement de la pierre , et les bâtiments remarquables où elle a été employée. [à consulter ici].

D'autres documents sont consultables dans la bibliographie en ligne du site.

Ces roues ont été décrites dans la littérature, représentées dans des peintures. Elles ont aussi été mentionnées sur certains plans.

Ce sont les seuls témoins de ces roues puisqu'il n'en existe aujourd'hui plus une seule.

En effet, le transport sous terre étant fastidieux, il était préférable de creuser un autre puits lorsque l'extraction était trop loin du premier. Ainsi, la roue suivait ces puits.

Cependant, le creusement du puits, la construction de la plate forme et le démontage et le remontage de la roue ayant un coût, ces puits étaient plus ou moins espacés en fonction de la profondeur des carrières.

On trouve là toute la saleté et tout le crime de la grande ville. L’ordure vient s’y mûrir au soleil. La misère y apporte sa vermine. Quelques beaux arbres restent debout, comme des dieux tranquilles et forts, oubliés dans cette ébauche monstrueuse de cité qui s’indique.

Certains coins sont surtout inquiétants. Je citerai la plaine de Montrouge, d’Arcueil à Vanves. Là s’ouvrent d’anciennes carrières, qui ont bouleversé le sol ; et, au-dessus de la plaine nue, de treuils, des roues immenses se dressent sur l’horizon, avec des profils de gibets et de guillotines. Le sol est crayeux, la poussière a mangé l’herbe, on suit des routes défoncées, creusées d’ornières profondes, au milieu de précipices que les eaux de pluie changent en mares saumâtres. Je ne connais pas un horizon plus désolé, d’une mélancolie plus désespérée, à l’heure où le soleil se couche, en allongeant les ombres grêles des grands treuils."

[Emile Zola, dans son recueil de nouvelles "Le capitaine Burle", partie Aux champs, I La Banlieue]

"Qui n'a remarqué dans la campagne ces roues gigantesques dressées verticalement à l'orifice des carrières et qu'un ouvrier fait mouvoir en grimpant de bâton en bâton, toujours s'élevant et toujours retombant ?

On dirait qu'elles offrent une image de la vie. A peine l'ouvrier a-t-il gravi quelques échelons qu'il se sent redescendre, »L'homme est à peine né qu'il est déjà passé, » dit le poëte. Un autre le remplace et, en apparence, sans mieux réussir. Vous êtes tenté de le prendre en pitié, presque en dérision. Attendez ! l'ouvrier ne monte pas, il est vrai, mais en bas, dans la nuit, son œuvre monte, elle monte lentement, et à une heure donnée, qui n'est peut-être pas loin, elle sortira des entrailles de la terre. Cette roue qui grince, qui a l'air de se dérober sous l'homme haletant et qui ressemble de loin à un instrument de torture, c'est la roue même de la civilisation à laquelle les générations sont cramponnées tour à tour. Le grand architecte sait bien à quel monument est destinée chaque pierre qu'elle élève. Travailleurs obscurs, ne désespérez pas.

Henri Boucher."

[Revue Moderne, Tome 39, 1866 // Le magasin pittoresque, Volume 44, 1876]

Il est équipé d'un système anti retour (ce qui évite à la pierre de redescendre) d'un système débrayant le manège lors de la descente de la corde et d'un système de freinage pour la descente du bloc sur le sol.

Il n'y eut sans doute que peu de treuils à manège dans des limites de l'actuel Paris, l'exploitation de la pierre ne se faisant plus sur ce territoire (urbanisation) lors du développement de ceux-ci. Ceux-ci ont cependant été présents dans les communes situées au Sud de Paris, à Châtillon, Bagneux, Clamart, Meudon notamment.

Il semble que les dernières roues mues par les hommes disparaissent dans les années 1880. Ces treuils les remplaceront jusque dans les années 1920-1940, où les treuils à moteur les remplaceront, avant l'arrêt définitif des carrières, le ciment remplaçant progressivement la pierre dans la construction.

Elle pouvait aussi être débitée en de petits blocs de taille standardisée (douelle, parpaing, etc.) sur le lieu d'extraction.

Les carrières souterraines font intimement partie de la ville. Il faut donc qu'elles soient prises en compte dans le développement de celle-ci et doivent être protégées.

Ce calcaire grossier a la particularité d'être composé de plusieurs strates plus ou moins tendres et de qualités différentes.

Au niveau du front de taille (masse où va être extraite la pierre), le ou les carrier(s) va (vont) donc profiter d'une strate de calcaire de mauvaise qualité, composée de beaucoup d'argile et tendre, appelée souchet, pour creuser une saignée horizontale.

Cette opération est réalisée avec un pic (la profondeur de cette saignée dépendant de la longueur du manche) ou avec une aiguille, une sorte de barre en acier mesurant deux à trois mètres de longueur, que le carrier propulse.

Cette opération est appelée le souchevage (ce terme ayant donné le nom à cette strate de roche).

Les déchets générés par l'aiguille (celle-ci ne permettant pas d'évacuer les déchets comme avec le pic), peuvent être enlevés au fur et à mesure avec une sorte de raclette qui comprend un long manche en bois, appelée tire-terre.

Le souchevage était une étape longue et laborieuse, le carrier se trouvant à genou, voire allongé. Pour plus de confort celui-ci disposait de la paille sous ses genoux afin de protéger ceux-ci.

Une fois cette étape finie, il pouvait mettre de petites cales sous le banc, pour pas que celui-ci ne tombe accidentellement, pendant l'étape suivante.

Le carrier profitait des failles verticales délimitant le bloc à extraire, s'il y en a, et creuser des saignées verticales de même profondeur que celle creusée dans le souchet. Cette opération est appelée défermage. Ces saignées sont appelées tranches de défermage.

Voici les bancs qu'on y trouve, de haut en bas :

+ le banc de roche : extrêmement dur et comprenant de nombreuses coquilles agglutinées par une sorte de ciment gris ou jaunâtre ; ce banc est généralement laissé en place pour soutenir les marnes et caillasses situées au-dessus et forme ainsi le ciel de carrière.

Celui-ci est divisé en deux lits : le lit supérieur très coquiller, et le lit inférieur, parfois terreux et dans ce cas appelé bousin de la roche. Ce banc de roche mesure de 50cm à 80cm d'épaisseur mais à Passy et à la Butte au Cailles, il peut parfois dépasser un mètre.

+ le banc franc / cliquart / rustique / banc royal : il est composé de grains fins et durs, il est compact, les fossiles ont peu apparents, c'est une excellente pierre de construction (30 à 80cm d'épaisseur à Paris).

+ le banc blanc appelé parfois bon blanc / banc royal / blanc franc / liais franc / remise : c'est un calcaire à grains fins et serrés, contenant de nombreux miliolites (35 à 50 cm d'épaisseur à Paris).

+ le souchet : roche tendre, peu compacte, à gros grain, jaunâtre où était réalisé le souchevage, le souchevage lui ayant donné son nom (60cm à 1m d'épaisseur, mais disparait dans le 15ème arrondissement).

+ le grignard (ou rustique ou coquiller) : roche tendre, riche en fossile, peu propre à la construction (en moyenne 40cm d'épaisseur).

+ le cliquart / banc de laine / banc des galets : de jaunâtre et friable, aux grains peu adhérents (alors appelé banc de laine), se rapprochant des lambourdes ; à gris, dur et compact, rappelant le liais (alors appelé cliquart, car il faisait un son clair sous les coups de pics : il claque (ancien français cliquer). Il possède peu de coquilles et présente souvent des galets dans sa partie inférieure (d'où aussi son nom de banc des galets) (50cm d'épaisseur en moyenne).

Les bancs francs constituent l'ensemble de ces bancs précédents, ces banc sont souvent séparés entre eux par de très fines couches de sables calcaires plus ou moins marneux que les carriers appelaient bousins (d'où une séparation franche des bancs et donc de l'appellation bancs francs).

+ le liais : dur, fin, c'est le calcaire le plus recherché à Paris et dans sa banlieue Sud et le plus cher : utilisé pour la réalisation de sculptures, d'éléments décoratifs comme des colonnes ou des balustrades, de pas de portes, etc.

+ le banc de marche ou gros banc : ce banc, en général n'était pas exploité et constituait alors le sol de la carrière, d'où son nom "banc de marche" (bans sur lequel on marche).

# Banc séparatif : lorsqu'il y a un niveau de carrière inférieure, entre les deux carrières, on trouve un banc séparatif :

+ le banc vert : lit marneux reposant parfois sur une fine couche d'argile verte. Il est issu non pas d'eau de mer mais d'eau douce. Ce banc n'était pas extrait. Il constituait alors le banc séparatif entre les deux niveaux. (sous l'appellation banc vert, on désigne aussi ce banc, le banc de marche, situé au-dessus, et le banc Saint Nom, situé au-dessous).

# Carrière inférieure : à certains endroits, il pouvait y avoir un autre niveau de carrière, dite carrière inférieure.

Voici les roches qu'on y trouve, de haut en bas :

+ le banc Saint Nom : calcaire coquillier, il n'était en général pas extrait à Paris et formait alors le ciel des carrières de niveau inférieure. Ce banc est composé de deux lits : le lit inférieur : banc de son et le lit supérieur : plaquette. Il pouvait donner des pierres de construction, mais dans ce cas il ne retenait plus le banc vert.

+ le banc royal : ce banc est homogène, ses grains sont fins et il est non gélif. Cette pierre fournissait de belles pierres pour la construction.

+ les lambourdes (ou les vergelets) : ensemble constitué par plusieurs strates de roches grises ou ardoisées, ou parfois aussi blanc jaunâtre, tendres, mal agrégées et riches en fossiles de coquillages. Elles sont non gélives (car elles ne contiennent pas d'eau, comme le banc royal). Malgré leur apparence assez grossière, elles étaient donc appréciées pour la construction, car d'autres pierres malgré leur meilleure apparence ont l'inconvénient de se fendre sous l'action du gel.

+ le banc à vérin (également appelé coquiller) : contient des cérithes géants, semblables à des vis ou des vérins, ce qui lui a donné son nom. Le lit inférieur (2 à 3m d'épaisseur) est plus de couleur jaune rougeâtre, à gros grains et très coquiller (appelé coquiller rouge) et le lit supérieur (même épaisseur) à grain serré et blanc (appelé coquiller blanc). Seule la partie supérieure a été exploitée et seulement de manière épisodique, notamment au Nord de la Rue de Vaugirard, entre la rue des Enfants-Malades et la rue de Staël [Paris souterrain, Emile Gérards, à consulter ici.].

Ces 3 bancs forment ce qu'on appelle le Lutétien Moyen dont l'épaisseur est de 6m environ.

Remarque :

- Un même banc n'ayant pas forcément la même qualité selon sa position géographique, le nom d'un même banc varie en fonction de se qualités : exemple du cliquart/banc de laine.

- Par ailleurs, un même nom ne désigne pas forcément un banc, mais un type de roche avec des propriétés qui lui sont propres ; c'est pour cela que des bancs différents peuvent parfois avoir le même nom. C'est le cas, par exemple, du liais.

Sous cette appellation Liais, on désigne une qualité de pierre fine et dure (et pas seulement les pierres se trouvant dans ce même banc) dont sa qualité est appréciée pour la sculpture et convient au polissage ou pour réaliser des arêtes vives.

Ainsi, dans certains cas, la strate appelée "banc franc" ci-dessus, lorsque la pierre répond à ces qualités, est aussi appelée liais.

Ce n'est pas un banc qui a donné le nom à ce type de pierre, mais ce type de pierre qui a donné son nom au banc où on la trouve.

On a la même chose avec le type de pierre qui prend le nom de cliquart lorsque ses qualités attendues (pierre dure, compacte, qui rend un son clair) sont présentes.

Carrières supérieures et carrières inférieures, cas particuliers :

La plupart du temps les carrières étaient exploitées sur un seul niveau (le niveau supérieur).

Parfois un niveau inférieur était exploité.

Le schéma d'exploitation présenté ci-dessus est, bien-sûr, un schéma de principe, le cas le plus communément observé, mais s'il y a une généralité, il y a aussi de nombreux cas particuliers et d'exceptions comme le montrent les schémas suivants [coupes synthétiques réalisées à partir de coupes présentes sur les planches de l'inspection générale des carrières] :

Dans le second cas (rue d'Assas) seul les bancs les plus nobles des deux étages ont été exploités (liais et banc royal).

La charrette à deux roues pouvait être tirée par 3 chevaux et ne pouvait pas transporter plus de quelques tonnes.

Le fardier était un mode de transport destiné à celui de la pierre. Il comporte quatre roues et est bas pour faciliter le chargement. Il est généralement tiré par 5 à 8 chevaux. Le plus fort, le limonier se trouvait juste devant le fardier. Ceux de cheville le précédait, le cheval de flèche, placé en premier, guidait l'attelage. Un fardier pouvait transporter jusqu'à 10 tonnes.

Les fardiers se déplaçaient souvent en convoi, des chevaux d'un fardier pouvant être mis à contribution pour aider un autre fardier en difficulté (dans une côte, par exemple). Dans les descentes, des chevaux pouvaient être mis derrière pour retenir celui-ci.

Il faut aussi prendre en compte que les piliers à bras se sont parfois légèrement tassés, par compression, ainsi la hauteur actuelle du ciel est parfois légèrement plus basse qu'à l'origine.

La largeur du souchevage prend alors de grande dimensions, jusqu'à 10 à 20mètres de large, ce qui permet à la masse de tomber seule, facilitant alors le travail en évitant les étapes du défermage et de l'abattage.

Toute la pierre est exploitée sur un plan horizontal. Seules les strates les plus nobles sont extraites, mais elles sont extraites en totalité, les autres terminant au rebut.

Pour maintenir le ciel, sont alors créés des piliers en empilant des blocs de pierre les uns sur les autres (sans les maçonner). Ils sont appelés piliers à bras, car ceux-ci sont montés à bout de bras.

La base est formée de grosses pierres, pour plus de stabilité, mais aussi parce qu'elles étaient plus lourdes à soulever ; au fur et à mesure de l'élévation, les pierres sont moins grosses.

Comme il était difficile d'avoir la dernière pierre de dimension exacte, on venait caler avec de petites pierres.

Un des autres avantages de ce type était de pouvoir placer ces piliers où le ciel paraissait fragile (au croisement de plusieurs fissures par exemple).

Par ailleurs, la largeur du souchevage est d'environ deux ou trois mètres, limité par l'espace maximum à avoir entre deux piliers.

Le principal inconvénient de cette méthode vient de la masse rocheuse laissée en place : toute la pierre ne pouvait être exploitée sur un plan horizontal.

Au centre, les remparts de Philippe Auguste (contruits fin XIIe - début XIIe).

Mention de l'emplacement de quelques monuments gallo-romain (Lutèce s'étendant sur la rive Sud) et de la carrière gallo-romaine présumée découverte en 2011 rue Auguste Geffroy.

- d'éviter d'avoir une couche importante de matériaux à enlever,

- d'accéder à de la roche plus profondément enfouie, donc moins altérée,

- de préserver les terrains agricoles,

- un travail à l'abri des intempéries.

Les premières exploitations souterraines sont alors essentiellement localisées de part et d'autre de la vallée de la Bièvre, avant de s'étendre à tout le Sud de l'actuel Paris (qui était à l'époque -avant les extensions successives de Paris- des communes à part entière) et des actuelles communes limitrophes du Sud, les carrières étant de plus en plus repoussées profondément sous les plateaux, au fur et à mesure de l'exploitation de la pierre et vers l'extérieur, à cause de l'urbanisation en surface.