Les champignons poussent naturellement à l'extérieur principalement au printemps et en automne, lorsque les températures ne sont ni trop chaudes, ni trop froides et l'humidité importante. La meilleure saison est généralement l'automne. En effet, le mycélium s'est développé et s'est bien nourri depuis le printemps grâce à des températures élevées et profite de l'humidité de l'automne, de plus il est stressé par un choc thermique (abaissement brutal des températures) parfois indispensable pour certaines espèces pour déclencher le processus de fructification et ainsi former de nombreux carpophores, la partie visible du champignon.

De nombreuses espèces sont comestibles et sont connues depuis des millénaires : les grecs, les égyptiens en consommaient ; cependant la culture du champignon en France remonte à relativement peu longtemps. La Chine et le Japon, quant à eux, la connaissent depuis bien plus longtemps. Ils ont probablement été cultivés en Asie à partir de l'an 600. Les grecs cultivait vraisemblablement le champignon en 200 ans avant notre ère et utilisaient, semble-t-il, du fumier de cheval mélangé à de la cendre comme substrat.mais ces cultures étaient réalisées à l'air libre. Dans les contrées plus proches de nous, les Toscans furent vraisemblablement les premiers cultivateurs de champignon. Leur technique consistait à recouvrir une souche de figuier ensemencée de mycélium d'agaric avec du fumier et de la cendre.

De nombreuses espèces sont comestibles et sont connues depuis des millénaires : les grecs, les égyptiens en consommaient ; cependant la culture du champignon en France remonte à relativement peu longtemps. La Chine et le Japon, quant à eux, la connaissent depuis bien plus longtemps. Ils ont probablement été cultivés en Asie à partir de l'an 600. Les grecs cultivait vraisemblablement le champignon en 200 ans avant notre ère et utilisaient, semble-t-il, du fumier de cheval mélangé à de la cendre comme substrat.mais ces cultures étaient réalisées à l'air libre. Dans les contrées plus proches de nous, les Toscans furent vraisemblablement les premiers cultivateurs de champignon. Leur technique consistait à recouvrir une souche de figuier ensemencée de mycélium d'agaric avec du fumier et de la cendre.

Développement de la culture du champignon en carrières

La demande croît de manière importante, la culture se développe donc rapidement.

De nombreux producteurs, à l'origine essentiellement des maraîchers, se lancent dans la culture du champignon. Après s'être développée dans plusieurs carrières souterraines qui ne sont plus exploitées à Paris, notamment près de l'hôpital Cochin, sous le Val de Grâce, sous la place d'Italie, sous la colline de Chaillot, sous le XVème arrondissement, puis dans les carrières situées en banlieue Sud de la capitale, dans un premier temps de Meudon à Ivry en passant par Montrouge et Bagneux et en descendant jusqu'à Sceaux, la culture s'étend dans d'autres carrières d'Île de France et de France.

A cette époque, les exploitations sont plutôt de petite taille. A Paris et en proche banlieue, peu de carrières possèdent de bouches de cavage, beaucoup ayant été exploitées par puits d'extraction, les champignonnistes accèdent donc à celles-ci par les anciens puits d'extractions, à l'aide d'échelle perroquet, comme les carriers. Tout est descendu par ce puits : fumier, outils etc. ; les champignons sont également remontés par là. Ce qui n'est pas le cas du Val de Loire, où toutes les carrières possèdent une ou plusieurs bouches de cavage.

Petit détail : en Île de France, dans l'Aine et dans L'Oise, on remarque que beaucoup de champignonnistes sont italiens. Cela vient du fait qu'un certain nombre d'Italiens vinrent cultiver le champignon dans ces régions pour rejoindre leurs compatriotes venus de la région de Bergame précisément comme carriers pour l'extraction du calcaire et du gypse destiné à faire du plâtre. Ces derniers se reconvertirent aussi dans la culture du champignon.

La demande croît de manière importante, la culture se développe donc rapidement.

De nombreux producteurs, à l'origine essentiellement des maraîchers, se lancent dans la culture du champignon. Après s'être développée dans plusieurs carrières souterraines qui ne sont plus exploitées à Paris, notamment près de l'hôpital Cochin, sous le Val de Grâce, sous la place d'Italie, sous la colline de Chaillot, sous le XVème arrondissement, puis dans les carrières situées en banlieue Sud de la capitale, dans un premier temps de Meudon à Ivry en passant par Montrouge et Bagneux et en descendant jusqu'à Sceaux, la culture s'étend dans d'autres carrières d'Île de France et de France.

A cette époque, les exploitations sont plutôt de petite taille. A Paris et en proche banlieue, peu de carrières possèdent de bouches de cavage, beaucoup ayant été exploitées par puits d'extraction, les champignonnistes accèdent donc à celles-ci par les anciens puits d'extractions, à l'aide d'échelle perroquet, comme les carriers. Tout est descendu par ce puits : fumier, outils etc. ; les champignons sont également remontés par là. Ce qui n'est pas le cas du Val de Loire, où toutes les carrières possèdent une ou plusieurs bouches de cavage.

Petit détail : en Île de France, dans l'Aine et dans L'Oise, on remarque que beaucoup de champignonnistes sont italiens. Cela vient du fait qu'un certain nombre d'Italiens vinrent cultiver le champignon dans ces régions pour rejoindre leurs compatriotes venus de la région de Bergame précisément comme carriers pour l'extraction du calcaire et du gypse destiné à faire du plâtre. Ces derniers se reconvertirent aussi dans la culture du champignon.

Culture du champignon sous Paris au début du XXème siècle (1908).

Culture du champignon dans la banlieue Sud de Paris.

Au XIXème siècle, la culture gagna d'autres régions comme la Normandie la Picardie, la Bourgogne, la Gironde et surtout le Val de Loire. Elle se développe de manière importante dans cette dernière à partir de la fin du XIXème siècle. Le Saumurois et la Touraine, possédant des milliers de kilomètres de galeries, mais aussi un nombre important de chevaux produisant le fumier nécessaire à la culture des champignons, (dans la région de Saumur, c'est l'implantation de l'école de cavalerie du Cadre Noir qui va fournir une grande quantité de fumier) le Val de Loire fut alors -et de loin- la première région de production de champignons de Paris.

Beaucoup de villes et villages voient alors leurs carrières reconverties en champignonnières. La culture se fait dans les vides de carrières laissés par les carriers après extraction de la pierre une fois l'extraction terminée, ou en parallèle de l'exploitation de la pierre, parfois à quelques dizaines de mètres d'une zone encore exploitée. Les carriers et les champignonnistes ont donc parfois travaillé à quelques dizaines de mètres les uns des autres, ces derniers gagnant de l'espace pour les cultures, alors que les autres progressaient.

Les carrières offrent alors humidité ainsi que températures fraîches et constantes nécessaires à la culture du champignon, l'obscurité n'est pas un obstacle puisque celui-ci n'a pas besoin de lumière pour pousser.

Désormais, il est possible d'obtenir des champignons toute l'année.

La superficie importante des carrières est un plus pour la culture industrielle du champignon, gourmande en espace (nécessité de garder des "vides sanitaires" entre les cultures destinés à éviter la propagation d'éventuelles maladies, nécessité de laisser reposer une cave entre deux de cultures). Ainsi, si les champignonnières sont plutôt de petites tailles au début, des champignonnières importantes, réutilisant des dizaines de kilomètres de galeries de carrières vont se développer rapidement.

Beaucoup de villes et villages voient alors leurs carrières reconverties en champignonnières. La culture se fait dans les vides de carrières laissés par les carriers après extraction de la pierre une fois l'extraction terminée, ou en parallèle de l'exploitation de la pierre, parfois à quelques dizaines de mètres d'une zone encore exploitée. Les carriers et les champignonnistes ont donc parfois travaillé à quelques dizaines de mètres les uns des autres, ces derniers gagnant de l'espace pour les cultures, alors que les autres progressaient.

Les carrières offrent alors humidité ainsi que températures fraîches et constantes nécessaires à la culture du champignon, l'obscurité n'est pas un obstacle puisque celui-ci n'a pas besoin de lumière pour pousser.

Désormais, il est possible d'obtenir des champignons toute l'année.

La superficie importante des carrières est un plus pour la culture industrielle du champignon, gourmande en espace (nécessité de garder des "vides sanitaires" entre les cultures destinés à éviter la propagation d'éventuelles maladies, nécessité de laisser reposer une cave entre deux de cultures). Ainsi, si les champignonnières sont plutôt de petites tailles au début, des champignonnières importantes, réutilisant des dizaines de kilomètres de galeries de carrières vont se développer rapidement.

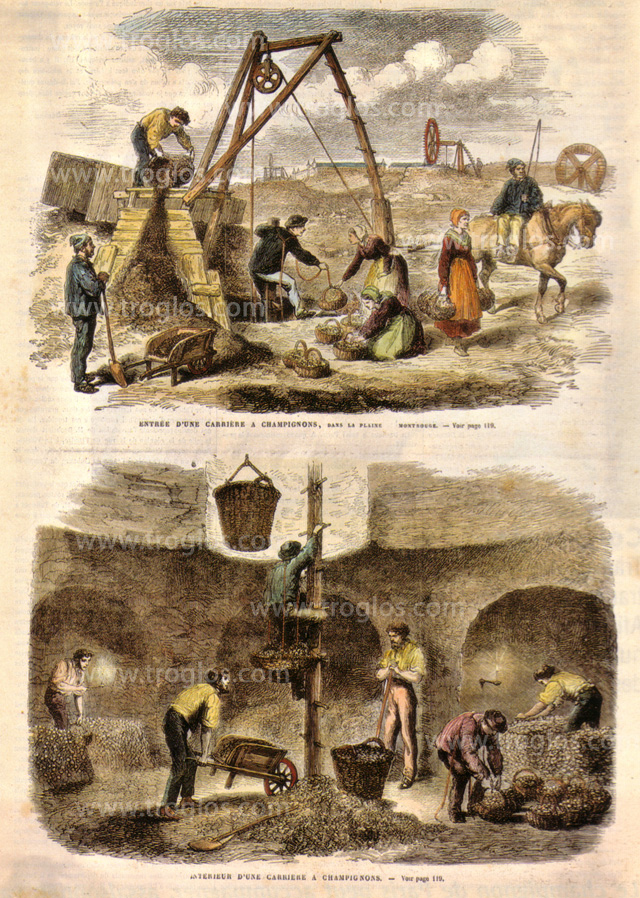

Gravures sur l'exploitation des champignons en 1854 à Montrouge.

Sur la première, on aperçoit l'ancien puits d'extraction par lequel tout passe pour la culture des champignons : fumier, outils, hommes, paniers ramassés, etc. Au loin, on remarque les roues des puits d'extraction de la pierre.

Sur la deuxième gravure, un champignonniste remontant des paniers de champignons par une échelle perroquet.

Sur la première, on aperçoit l'ancien puits d'extraction par lequel tout passe pour la culture des champignons : fumier, outils, hommes, paniers ramassés, etc. Au loin, on remarque les roues des puits d'extraction de la pierre.

Sur la deuxième gravure, un champignonniste remontant des paniers de champignons par une échelle perroquet.

___________________________________________________________________________________________

© 2005-2009 www.troglos.com

Tous droits réservés.

L'ensemble du site ainsi que son contenu (textes, photographies, images, documents, shémas, etc.) sont soumis aux droits d'auteur.

Toute reproduction, représentation, ou diffusion totale ou partielle sont strictement interdites sans autorisation écrite de l'auteur.

© 2005-2009 www.troglos.com

Tous droits réservés.

L'ensemble du site ainsi que son contenu (textes, photographies, images, documents, shémas, etc.) sont soumis aux droits d'auteur.

Toute reproduction, représentation, ou diffusion totale ou partielle sont strictement interdites sans autorisation écrite de l'auteur.

~ °oO°Oo° ~

Origines de la culture du champignon en carrières

La culture du champignon en souterrain apparaît à l'époque de Napoléon Ier, dans les carrières souterraines de Paris, d'où le nom de "champignon de Paris".

Trois histoires expliquent le passage de sa culture en souterrain.

D'après une première histoire, il s'agirait de déserteurs de l'armée napoléonienne qui se seraient cachés dans des carrières désaffectées et auraient remarqué le développement de champignons sur la litière de leurs chevaux. Ces champignons leur aurait ainsi permis de prolonger leur désertion.

La seconde mentionne que ce soit Chambry qui eût l'idée de cultiver sous terre, vraisemblablement parce qu'il aurait déversé du fumier et de la terre dans un puits d'aération de carrière et aurait remarqué le développement de champignons. Il remarqua alors que les carrières avec leur environnement frais et humide, était idéale pour le développement des champignons. Il eût alors l'idée de cultiver le champignon toute l'année, à l'abri de la chaleur estivale et de la froideur hivernale, dans les carrières près de l'hôpital Cochin (une autre source indique à la limite du XIVème arrondissement de Paris et de Malakoff, une autre encore, sous le coteau de Passy) .

Une troisième histoire recoupe les deux autres :

L'histoire se déroule dans les années 1800, dans le village de Passy, à l'époque situé à l'extérieur de Paris, et qui est habité essentiellement par des carriers et des paysans. Les seules cultures y sont la vigne, car les terres situées sur la colline de Chaillot sont mauvaises. A contrario, de l'autre côté de la Seine (Grenelle, Vaugirard), les terres sont riches et on y compte de nombreux maraîchers. Ceux-ci cultivent en quantité un champignon très prisé : l'agaric comestible (agaricus edulis de Bulliard), surtout depuis un accident en 1751 qui est mentionné par Victor Paquet dans son Traité de la culture des champignons, en 1847. La Princesse de Conti qui allait à la cour de Fontainebleau, remarqua dans un bois en chemin des champignons qu'elle croyait être des oronges elle les fît ramasser et ensuite les fît servir au dîner. Tout le monde fût malade, mais elle qui en mangeât bien plus que les autres, faillit en mourir. Cet accident a fait grand bruit à l'époque.

En 1754, une ordonnance de police placardée aux portes du bois de Boulogne interdit de cueillir les champignons, sous prétexte qu'ils sont généralement mauvais pour la santé.

Les champignons sont interdits sur certains marchés, car ils sont vus comme dangereux. Seul l'agaric, unique champignon alors cultivé, est autorisé, ce qui est une aubaine pour les maraîchers !

En automne 1811, un agriculteur de Passy, Chambry, essaie de cultiver des champignons sur son terrain, malheureusement, le résultat est décevant. Il jette alors le fumier qui lui a servit de substrat dans une des carrières abandonnées.

Quelques mois plus tard il découvre que les champignons y ont parfaitement poussé grâce à la température fraîche et constante et à l'humidité. Il aménage alors une de ces carrières et renouvelle l'expérience et se perfectionne, dans le plus grand secret.

Chambry a alors comme projet de se lancer dans une véritable exploitation, mais il aurait besoin d'aide.

Le 11 janvier 1813, Napoléon mobilise 350.000 hommes dont 150.000 de la classe 1814. Un certain nombre cherchent alors à éviter l'incorporation. C'est le cas d'un jeune réfractaire qui demande à Chambry s'il peut le cacher. Il lui propose alors de le loger dans sa carrière et de le nourrir en échange de son aide.

L'exploitation de la première carrière à champignons de Passy commence donc ainsi. C'est un succès puisque la récolte a lieu quelle que soit la saison et peut donc être renouvelée tout au long de l'année, de plus, le jeune réfractaire est caché et les gendarmes sont loin de s'imaginer qu'un homme puisse vivre dans ces carrières.

Les voisins de Chambry s'étonnent de cette production soudaine de champignons, surtout en pleine chaleur estivale, ils ne peuvent s'empêcher de lui poser des questions. Chambry est peu à peu contraint de livrer son secret et comme un décret de Napoléon du 22 Mars 1813 interdit l'exploitation des carrières dans Paris (et non plus seulement que sous les voies publiques comme c'était le cas depuis la fin du XVIIIème siècle), celles-ci sont reconverties en champignonnières d'abord par ses voisins Heurtot et Legrain qui se lancent, à leur tour, dans la culture des champignons qui sont alors appelés "champignons de Passy" pour les distinguer de ceux cultivés en plein air. .

Les carrières de Passy ne suffisent alors plus, les sieurs Terrasse et Chalvet ont même loué dès 1815 les carrières situées dans les terrains prévus pour la construction du palais du roi de Rome dont le projet a été abandonné. Legrain, qui a de la famille à Montrouge, y commence une nouvelle exploitation. Puis c'est Daniel à Vaugirard, Marchand du côté de la Glacière (13°), Arbot à Chatillon puis Brique, Burvin, Renaudot, Moulin, Gérard, Barré, Sanguin, etc. En 1891 on compte 250 champignonnistes qui exploitent 3.000 carrières à champignons. Le "champignon de Passy", devient alors le "champignon de Paris". 3.000.000 de paniers arrivent chaque année aux Halles.

La culture du champignon en souterrain apparaît à l'époque de Napoléon Ier, dans les carrières souterraines de Paris, d'où le nom de "champignon de Paris".

Trois histoires expliquent le passage de sa culture en souterrain.

D'après une première histoire, il s'agirait de déserteurs de l'armée napoléonienne qui se seraient cachés dans des carrières désaffectées et auraient remarqué le développement de champignons sur la litière de leurs chevaux. Ces champignons leur aurait ainsi permis de prolonger leur désertion.

La seconde mentionne que ce soit Chambry qui eût l'idée de cultiver sous terre, vraisemblablement parce qu'il aurait déversé du fumier et de la terre dans un puits d'aération de carrière et aurait remarqué le développement de champignons. Il remarqua alors que les carrières avec leur environnement frais et humide, était idéale pour le développement des champignons. Il eût alors l'idée de cultiver le champignon toute l'année, à l'abri de la chaleur estivale et de la froideur hivernale, dans les carrières près de l'hôpital Cochin (une autre source indique à la limite du XIVème arrondissement de Paris et de Malakoff, une autre encore, sous le coteau de Passy) .

Une troisième histoire recoupe les deux autres :

L'histoire se déroule dans les années 1800, dans le village de Passy, à l'époque situé à l'extérieur de Paris, et qui est habité essentiellement par des carriers et des paysans. Les seules cultures y sont la vigne, car les terres situées sur la colline de Chaillot sont mauvaises. A contrario, de l'autre côté de la Seine (Grenelle, Vaugirard), les terres sont riches et on y compte de nombreux maraîchers. Ceux-ci cultivent en quantité un champignon très prisé : l'agaric comestible (agaricus edulis de Bulliard), surtout depuis un accident en 1751 qui est mentionné par Victor Paquet dans son Traité de la culture des champignons, en 1847. La Princesse de Conti qui allait à la cour de Fontainebleau, remarqua dans un bois en chemin des champignons qu'elle croyait être des oronges elle les fît ramasser et ensuite les fît servir au dîner. Tout le monde fût malade, mais elle qui en mangeât bien plus que les autres, faillit en mourir. Cet accident a fait grand bruit à l'époque.

En 1754, une ordonnance de police placardée aux portes du bois de Boulogne interdit de cueillir les champignons, sous prétexte qu'ils sont généralement mauvais pour la santé.

Les champignons sont interdits sur certains marchés, car ils sont vus comme dangereux. Seul l'agaric, unique champignon alors cultivé, est autorisé, ce qui est une aubaine pour les maraîchers !

En automne 1811, un agriculteur de Passy, Chambry, essaie de cultiver des champignons sur son terrain, malheureusement, le résultat est décevant. Il jette alors le fumier qui lui a servit de substrat dans une des carrières abandonnées.

Quelques mois plus tard il découvre que les champignons y ont parfaitement poussé grâce à la température fraîche et constante et à l'humidité. Il aménage alors une de ces carrières et renouvelle l'expérience et se perfectionne, dans le plus grand secret.

Chambry a alors comme projet de se lancer dans une véritable exploitation, mais il aurait besoin d'aide.

Le 11 janvier 1813, Napoléon mobilise 350.000 hommes dont 150.000 de la classe 1814. Un certain nombre cherchent alors à éviter l'incorporation. C'est le cas d'un jeune réfractaire qui demande à Chambry s'il peut le cacher. Il lui propose alors de le loger dans sa carrière et de le nourrir en échange de son aide.

L'exploitation de la première carrière à champignons de Passy commence donc ainsi. C'est un succès puisque la récolte a lieu quelle que soit la saison et peut donc être renouvelée tout au long de l'année, de plus, le jeune réfractaire est caché et les gendarmes sont loin de s'imaginer qu'un homme puisse vivre dans ces carrières.

Les voisins de Chambry s'étonnent de cette production soudaine de champignons, surtout en pleine chaleur estivale, ils ne peuvent s'empêcher de lui poser des questions. Chambry est peu à peu contraint de livrer son secret et comme un décret de Napoléon du 22 Mars 1813 interdit l'exploitation des carrières dans Paris (et non plus seulement que sous les voies publiques comme c'était le cas depuis la fin du XVIIIème siècle), celles-ci sont reconverties en champignonnières d'abord par ses voisins Heurtot et Legrain qui se lancent, à leur tour, dans la culture des champignons qui sont alors appelés "champignons de Passy" pour les distinguer de ceux cultivés en plein air. .

Les carrières de Passy ne suffisent alors plus, les sieurs Terrasse et Chalvet ont même loué dès 1815 les carrières situées dans les terrains prévus pour la construction du palais du roi de Rome dont le projet a été abandonné. Legrain, qui a de la famille à Montrouge, y commence une nouvelle exploitation. Puis c'est Daniel à Vaugirard, Marchand du côté de la Glacière (13°), Arbot à Chatillon puis Brique, Burvin, Renaudot, Moulin, Gérard, Barré, Sanguin, etc. En 1891 on compte 250 champignonnistes qui exploitent 3.000 carrières à champignons. Le "champignon de Passy", devient alors le "champignon de Paris". 3.000.000 de paniers arrivent chaque année aux Halles.

La culture du champignon en plein air

La culture du champignon de Paris est née dans la région Parisienne, comme l'indique son nom.

On raconte que la culture du champignon eût comme origine un cultivateur de melons, vers 1650 près de Paris, qui remarqua que des champignons poussaient sur le terreau de forçage de ses melons qu'il avait arrosés avec de l'eau de rinçage de champignons. Il décida alors de cultiver ceux-ci.

Une autre histoire fait mention d'un palefrenier qui avait jeté du fumier dans un trou pour s'en débarrasser et pour le cacher l'avait recouvert de terre qui contenait -à son insu- des spores d'agaric (variété de champignon dont le champignon de Paris fait partie). Quelques semaines plus tard, des champignons apparurent. La culture de champignon sur couche en France était née...!

Pour d'autres, ce serait Olivier de Serres, agronome et jardinier reconnu qui aurait réussi à le cultiver le premier.

Si les origines sont obscures, on sait avec certitude que le champignon était cultivé au XVIIème siècle autour de Paris. Sa culture se réalisait en plein air, dans les jardins, sur des meules. C'est l'agaricus campestris, le Rosé des Prés, qui était cultivé, une espèce voisine, mais beaucoup plus répandu à l'état sauvage que l'agaricus bisporus, nom savant du champignon de Paris.

En effet, il est mentionné que La Quintinie, agronome et jardinier de Louis XIV, cultivait le Rosé des prés à Versailles, depuis environ 1675, dans le Potager du Roy pour la table de celui-ci.

La culture du champignon est mentionné à cette époque à plusieurs reprises :

- Olivier de Serres, célèbre botaniste, fût vraisemblablement le premier à décrire la culture du champignon en France vers 1600.

- En 1678 Mardhault présente un rapport sur la culture du champignon sur du compost à l'académie des sciences.

- En 1707, dans une communication, un botaniste français, Piton de Tournefort, explique avec beaucoup de précision la méthode de culture en plein air du rosé des pré.

Malgré cela, cette culture reste un mystère, comme le mentionne Victor Paquet dans son traité de la culture des champignons, publié en 1847 : "Adrien Tournebus s'expliquait la production de champignons comme celle de bulles d'eau qui se forment lorsque le liquide tombe sur un fer chaud ... De là naquit l'usage d'enfermer du fumier chaud dans la terre pour échauffer celle-ci, puis de l'arroser avec de l'eau froide afin de lui faire produire des bulles".

La culture du champignon de Paris est née dans la région Parisienne, comme l'indique son nom.

On raconte que la culture du champignon eût comme origine un cultivateur de melons, vers 1650 près de Paris, qui remarqua que des champignons poussaient sur le terreau de forçage de ses melons qu'il avait arrosés avec de l'eau de rinçage de champignons. Il décida alors de cultiver ceux-ci.

Une autre histoire fait mention d'un palefrenier qui avait jeté du fumier dans un trou pour s'en débarrasser et pour le cacher l'avait recouvert de terre qui contenait -à son insu- des spores d'agaric (variété de champignon dont le champignon de Paris fait partie). Quelques semaines plus tard, des champignons apparurent. La culture de champignon sur couche en France était née...!

Pour d'autres, ce serait Olivier de Serres, agronome et jardinier reconnu qui aurait réussi à le cultiver le premier.

Si les origines sont obscures, on sait avec certitude que le champignon était cultivé au XVIIème siècle autour de Paris. Sa culture se réalisait en plein air, dans les jardins, sur des meules. C'est l'agaricus campestris, le Rosé des Prés, qui était cultivé, une espèce voisine, mais beaucoup plus répandu à l'état sauvage que l'agaricus bisporus, nom savant du champignon de Paris.

En effet, il est mentionné que La Quintinie, agronome et jardinier de Louis XIV, cultivait le Rosé des prés à Versailles, depuis environ 1675, dans le Potager du Roy pour la table de celui-ci.

La culture du champignon est mentionné à cette époque à plusieurs reprises :

- Olivier de Serres, célèbre botaniste, fût vraisemblablement le premier à décrire la culture du champignon en France vers 1600.

- En 1678 Mardhault présente un rapport sur la culture du champignon sur du compost à l'académie des sciences.

- En 1707, dans une communication, un botaniste français, Piton de Tournefort, explique avec beaucoup de précision la méthode de culture en plein air du rosé des pré.

Malgré cela, cette culture reste un mystère, comme le mentionne Victor Paquet dans son traité de la culture des champignons, publié en 1847 : "Adrien Tournebus s'expliquait la production de champignons comme celle de bulles d'eau qui se forment lorsque le liquide tombe sur un fer chaud ... De là naquit l'usage d'enfermer du fumier chaud dans la terre pour échauffer celle-ci, puis de l'arroser avec de l'eau froide afin de lui faire produire des bulles".

~ °oO°Oo° ~

~ °oO°Oo° ~