Le champignon appartient au règne des fungi -du latin fungus, champignon- tout comme les moisissures. Il a été classé assez récemment de manière distincte du règne végétal par les biologistes. En effet, les champignons, contrairement aux plantes, ne possèdent pas de chlorophylle. Ces dernières possèdent de la chlorophylle qui leur permet, grâce à la lumière du soleil, de stocker de l'énergie sous forme d'hydrates de carbone qu'elles utilisent pour leur croissance. Les champignons ne possèdent pas de chlorophylle et ne peuvent donc pas produire ces hydrates de carbone. Ils puisent donc ces hydrates de carbone dans les composants d'organismes vivants ou morts.

Alors que les champignons se nourrissent directement de matière organique, les plantes quant à elles ne se nourrissent pas directement de matière en décomposition, mais de minéraux, (qui peuvent être apportés par cette matière en décomposition) et plus particulièrement d'ions. Les champignons permettent de décomposer les plantes, et de la transformer en matière riche en minéraux, assimilable par les plantes.

De ce fait, les champignons peuvent être classés en trois groupes :

- Les saprophytes (dont font partie les champignons de Paris) : ils puisent leur énergie dans le bois mort et les résidus végétaux en décomposition. Ils les décomposent jusqu'à ce qu’il ne subsiste plus que du dioxyde de carbone et des minéraux. Ils constituent donc un maillon indispensable dans la chaîne alimentaire car ils transforment les substances organiques d’organismes morts ou malades en substances inorganiques et fournissent ainsi les substances nutritives indispensables aux végétaux.

- Les parasites : ils se développent au détriment d'autres organismes en se fixant sur des plantes, des animaux, voire d’autres champignons. Certains poussent sur du bois vivant qu’ils rendent alors malade. Le bois meurt et il est ensuite consommé par les saprophytes.

- Les mycorhizes : ils vivent en symbiose avec les racines de plantes et d’arbres vivants, ce qui est bénéfique pour l'un et pour l'autre. Ils sont très utiles à l'arbre ou à la plante hôte, contrairement aux parasites, en effet, l’arbre ou la plante se voit ainsi doté d’un système racinaire plus dense et le champignon peut puiser les hydrates de carbone des racines de ces plantes qu’il n’est pas en mesure de produire lui-même. Les bolets, les chanterelles et les truffes font partie des mycorhizes.

Ce que tout le monde appelle communément champignon n'est qu'en fait que l'inflorescence de cet organisme appelée carpophore. Ce n'est donc qu'une partie, celle visible du véritable champignon.

Le champignon est donc composé de deux parties distinctes, le carpophore et le mycélium.

- le carpophore est le fruit du champignon, c'est la partie émergeante et visible, comprenant généralement un pied, un chapeau, qui se mange ou non, c'est la partie que tout le monde appelle communément champignon.

- Le mycélium est quant à lui enterré et quasi invisible. Le mycélium est un réseau de filaments qui se développe dans le sol. Il permet au champignon de se nourir, mais aussi de se développer. Le mycélium a la particularité de se déshydrater en période sèche pour se réhydrater en période humide et donner des carpophores lorsque les conditions sont adéquates. Même quand la partie visible du champignon n'est pas là, le mycélium reste en place, c'est pour cela que les "champignons" repoussent d'une année sur l'autre au même endroit !

Alors que les champignons se nourrissent directement de matière organique, les plantes quant à elles ne se nourrissent pas directement de matière en décomposition, mais de minéraux, (qui peuvent être apportés par cette matière en décomposition) et plus particulièrement d'ions. Les champignons permettent de décomposer les plantes, et de la transformer en matière riche en minéraux, assimilable par les plantes.

De ce fait, les champignons peuvent être classés en trois groupes :

- Les saprophytes (dont font partie les champignons de Paris) : ils puisent leur énergie dans le bois mort et les résidus végétaux en décomposition. Ils les décomposent jusqu'à ce qu’il ne subsiste plus que du dioxyde de carbone et des minéraux. Ils constituent donc un maillon indispensable dans la chaîne alimentaire car ils transforment les substances organiques d’organismes morts ou malades en substances inorganiques et fournissent ainsi les substances nutritives indispensables aux végétaux.

- Les parasites : ils se développent au détriment d'autres organismes en se fixant sur des plantes, des animaux, voire d’autres champignons. Certains poussent sur du bois vivant qu’ils rendent alors malade. Le bois meurt et il est ensuite consommé par les saprophytes.

- Les mycorhizes : ils vivent en symbiose avec les racines de plantes et d’arbres vivants, ce qui est bénéfique pour l'un et pour l'autre. Ils sont très utiles à l'arbre ou à la plante hôte, contrairement aux parasites, en effet, l’arbre ou la plante se voit ainsi doté d’un système racinaire plus dense et le champignon peut puiser les hydrates de carbone des racines de ces plantes qu’il n’est pas en mesure de produire lui-même. Les bolets, les chanterelles et les truffes font partie des mycorhizes.

Ce que tout le monde appelle communément champignon n'est qu'en fait que l'inflorescence de cet organisme appelée carpophore. Ce n'est donc qu'une partie, celle visible du véritable champignon.

Le champignon est donc composé de deux parties distinctes, le carpophore et le mycélium.

- le carpophore est le fruit du champignon, c'est la partie émergeante et visible, comprenant généralement un pied, un chapeau, qui se mange ou non, c'est la partie que tout le monde appelle communément champignon.

- Le mycélium est quant à lui enterré et quasi invisible. Le mycélium est un réseau de filaments qui se développe dans le sol. Il permet au champignon de se nourir, mais aussi de se développer. Le mycélium a la particularité de se déshydrater en période sèche pour se réhydrater en période humide et donner des carpophores lorsque les conditions sont adéquates. Même quand la partie visible du champignon n'est pas là, le mycélium reste en place, c'est pour cela que les "champignons" repoussent d'une année sur l'autre au même endroit !

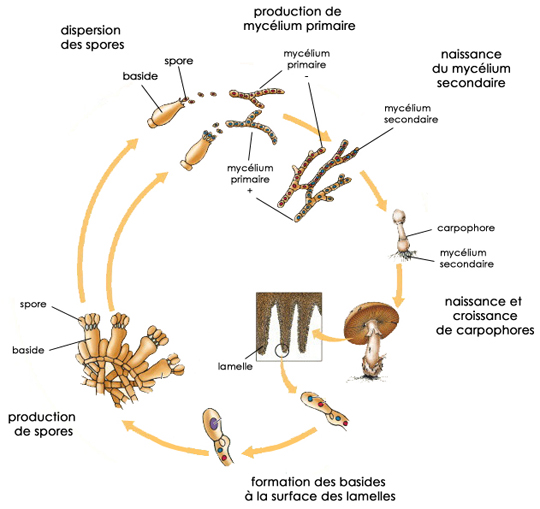

Dans la nature, le champignon se reproduit principalement à l'aide de spores qui sont dispersés par l'eau, le vent, les animaux qui les transportent. Lorsqu'un spore rencontre un environnement adéquat, il va germer et développer des filaments appelés hyphes, qui constituent le mycélium primaire. La rencontre de deux mycéliums primaires de la même espèce et de signe contraire va donner du mycélium secondaire. C'est ce mycélium secondaire, qui, dans des conditions de température et d'humidité adéquates, va fructifier pour produire un carpophore, ce que tout le monde appelle communément champignon, qui va à son tour produire des spores.

Les champignonnistes n'utilisent pas les spores pour la culture des champignons, car ceux-ci sont très fins, fragiles et difficilement manipulables, de plus, dans ce cas, il faudrait plus de temps pour que le mycélium, puis le carpophore se développe, cette méthode serait donc plus vulnérable aux diverses maladies (moisissures principalement qui se développeraient plus vite que le champignon).

C'est donc le mycélium qui est utilisé, il est appelé "blanc" ou "blanc de champignon" par les champignonnistes. Celui-ci est conservé de manière déshydraté par ces derniers.

C'est donc le mycélium qui est utilisé, il est appelé "blanc" ou "blanc de champignon" par les champignonnistes. Celui-ci est conservé de manière déshydraté par ces derniers.

Mycélium vu au microsppe à balayage électronique.

Naissance et croissance du carpophore.

Cycle de reproduction du champignon.

___________________________________________________________________________________________

© 2005-2009 www.troglos.com

Tous droits réservés.

L'ensemble du site ainsi que son contenu (textes, photographies, images, documents, shémas, etc.) sont soumis aux droits d'auteur.

Toute reproduction, représentation, ou diffusion totale ou partielle sont strictement interdites sans autorisation écrite de l'auteur.

© 2005-2009 www.troglos.com

Tous droits réservés.

L'ensemble du site ainsi que son contenu (textes, photographies, images, documents, shémas, etc.) sont soumis aux droits d'auteur.

Toute reproduction, représentation, ou diffusion totale ou partielle sont strictement interdites sans autorisation écrite de l'auteur.