Les champignonnistes utilisaient principalement des lampes à pétrole ou à essence et des lampes à acéthylène. Celles-ci possèdent un manche en bois, ce qui leur permettait une manipulation aisée et de pouvoir en plus de les fixer dans des trous créés à cet effet dans la paroi.

Plus tard, elles seront remplacées par des lampes de mineurs fonctionnant à l'électricité. Les batteries alimentant les lampes sont rechargées la nuit. C'est encore le cas aujourd'hui.

Quelques champignonnières possèdent l'éclairage directement dans les galeries. C'est bien sûr le cas pour les rares champignonnières cultivant des champignons ayant besoin de lumière, (ce qui n'est pas le cas du champignon de Paris), mais aussi pour certaines, par commodité, surtout si le chauffage est assuré par des convecteurs eux aussi électriques.

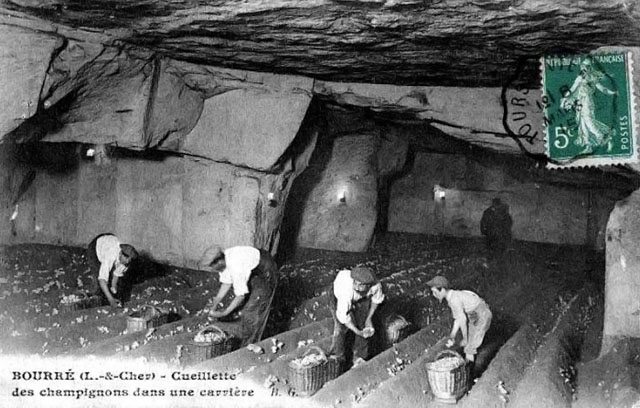

Les cultures de champignons ne sont jamais réalisées d'un seul tenant, mais sont dispersées dans la surface de la carrière en petits groupes appelés "chambres de cultures" ou d'une manière plus commune par les champignonnistes "caves". Sa surface au sol pouvait être désigné par le terme "plancher". Une cave, ou chambre de culture, pouvait contenir un plancher d'un seul tenant ou plusieurs planchers. En effet, un certain nombre de vides sanitaires sont créés dans le but d'éviter les contaminations entre les cultures en cas de maladies. C'est pour cela que la culture de champignons nécessite beaucoup d'espace.

En général, les endroits utilisés pour la culture des champignons sont des fonds de galeries, appelés racus dans le Val de Loire, ou des galeries qui peuvent être facilement isolées du reste de la carrière.

Dans un certain nombre de carrières, les champignonnistes ont donc vidé les racus de leurs vidanges (les déchets d'extraction de pierre que les carriers avaient entassés, pour des raisons pratiques, dans ces fonds de galeries) afin de pouvoir utiliser ces espaces devenus intéressant pour les cultures (de part leur isolement aisé et l'absence de courrants d'air). Les vidanges ont donc été étendues sur le sol des galeries puis ont été progressivement tassées par le passage, pour devenir une masse compacte, ce qui fait que d'apparence on a l'impression que les carrières ayant été réutilisées en champignonnières sont vides de leurs vidanges.

La hauteur du sol s'élève donc, la hauteur des galeries diminue. Le problème est que ces vidanges sont étalées indistinctement dans les racus, les galeries secondaires et les galeries de roulage. Les chevaux jadis utilisés dans les carrières pour le transport de la pierre, des Percherons, pour leur qualité de robustesse, mais de grande taille, se trouvent alors trop grands par rapport à la taille des galeries, comme à Bourré. Il est donc "importés" par des bretons travaillant dans les champignonnières, des chevaux bretons, robustes eux aussi, mais plus petits, donc idéals pour la circulation dans ces galeries.

ventilation, température et humidité

La culture des champignons nécessite une parfaite maîtrise de la ventilation, de la température et de l'humidité des caves. Les conditions varient en fonction de l'espèce du champignon cultivé (champignon de Paris uniquement jusque dans les années 1980 dans le Val de Loire, d'autres variété par la suite) et selon leur stade de développement.

Dans le cas du champignon de Paris, pour les conditions optimales, le taux d'humidité et la température doivent être plus importantes lors de l'incubation (22 à 25°C pour la température), l'humidité doit être élevée, de l'ordre de 85 à 90 % pour le développement des champignons, mais trop risquerait de stopper le développement du mycélium. Ensuite, la température doit être abaissée pour provoquer la fructification puis rester constante à environ 13 - 14°C.

L'aération, quant à elle, est aussi importante, elle a plusieurs buts que nous énumérerons ci-après

Le champignonniste doit donc constamment veiller à que ces trois conditions soient bien respectées. Dans les champignonnières modernes, construites sous hangars, ces conditions sont rigoureusement gérées par ordinateur, ce qui permet d'accélérer les cycles, hélas, au dépend de la qualité.

Le champignon de Paris n'a pas besoin de lumière pour se développer.

Pour maîtriser ces trois conditions (renouvellement d'air, température, taux d'humidité) les champignonnistes possèdent 3 moyens : la ventilation, le chauffage et l'arrosage.

Afin d'isoler les différentes chambres de culture, des espaces ont été fermés, tout d'abord par des murs en pierres sèches ou maçonnés, puis en briques ou en carreaux de plâtre et enfin à partir des années 1970, en matériaux plus légers de type film platique en polyane.

Ces derniers ont comme avantage de pouvoir être déplacés facilement au gré des besoins, ce qui permet une modulabilité des lieux. Ceux-ci sont fixés à la paroi en étant insérés entre la roche et une baguette en bois, avant d'être pointés.

Des accès sont laissés en réserve pour laisser passer charrettes puis tracteurs et sont équipés de double portes battantes qui sont au départ en bois, puis en métal, pour ne devenir plus que des films plastiques.

Certains murs ou portes sont équipés d'ouvertures que l'on peut ouvrir ou fermer, ou même de ventilateurs, assurant la ventilation des caves.

La culture de champignon nécessite de l'air, de la ventilation, une ventilation relativement importante, mais généralement sans courant d'air (certaines espèces de champignons -comme le champignon de Paris brun - ne les supportent pas bien) et parfaitement gérée.

L'air doit être dirigé dans un sens précis, des jeunes cultures vers les vieilles cultures, afin de ne pas contaminer les jeunes, les vieilles cultures étant plus sujettes à d'éventuelles maladies.

La ventilation a plusieurs buts :

- assécher l'air et le support des champignons en cas de besoin par évaporation et renouvellement de l'air,

- diminuer la température de la carrière par accélération de l'évaporation de l'eau (l'évaporation absorbant de l'énergie, donc de la chaleur),

- renouveler l'air des galeries et le débarrasser des spores de champignons,

- abaisser le taux de CO2 (dioxyde de carbone) et élever le taux de O2 (dioxygène),

- prévenir l'apparition de maladies et de moisissures.

Un manque de ventilation pourrait aussi provoquer des malformations.

Dispositifs :

Des puits d'aération, sont aménagés. Ceux-ci sont parfois des puits d'extraction ou de sondage reconvertis.

A l'origine on allumait des feux dessous, à même le sol pour créer un tirant d'air, ainsi l'air chaud montait et entraînait derrière lui l'air de la cave ; c'est pour cela que beaucoup de puits sont noircis. Puis le dispositif a évolué avec la mise en place de poêles, remplaçant les feux.

Dans ces deux cas, généralement, en surface les puits sont surmontés d'une cheminée afin d'augmenter ce tirant d'air

De manière assez récente, ce sont des extracteurs d'air électriques qui assurent le renouvellement de l'air par ces puits.

Les cloisons comportaient des ouvertures qui pouvaient être ouvertes ou fermées en cas de besoin, plus tard, certaines ouvertures seront équipées de ventilateurs.

L'air est guidé et régulé à l'aide de diverses portes, bâches plastiques. Leur disposition obéit à tout un savoir-faire.

L'eau est nécessaire dans ces lieux, car la culture du champignon ne peut se faire sans celle-ci, en effet, le mycélium et le champignon ne se développe qu'en milieu humide. Il faut donc arroser régulièrement le substrat et le sol de la cave pour maintenir l'air ambiant de la cave et surtout le substrat dans un milieu humide.

L'arrosage, cumulé à une bonne ventilation permet aussi d'abaisser la température de la cave grâce à l'évaporation.

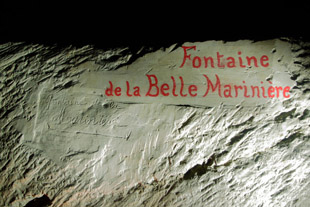

Dans les champignonnières ont donc été créées de nombreuses fontaines, directement creusées dans le sol, à proximité des différentes chambres de cultures. Les fontaines portent souvent un nom. Elles servent aussi de repère dans ces dédales de galeries.

Quelques rares fontaines existaient avant l'arrivée des champignonnistes, ce sont des fontaines que les carriers avaient aménagées ponctuellement, par exemple pour l'abreuvage des chevaux, elles ont ensuite été réutilisées par les champignonnistes.

Les caves étaient généralement chauffées par une chaudière pour les maintenir à une température optimale pour la culture des champignons.

Une chaudière alimentait plusieurs caves via un réseau de conduites dans lesquels l'air chaud était propulsé. Ces conduites, à partir des années 70 - 80 sont souvent de section carré, faites de film polyane, maintenu par une structure très légère en bois et supendues au ciel de carrière. Elles peuvent aussi être en métal, indifféremment de section carré ou cylindriques dans ce cas.

Dans quelques cas, ces chaudières alimentent de gros radiateurs à eau.

Les chaudières ont évolué au fur et à mesure et se sont révélées être de plus en plus puissantes.

Les premières étaient alimentées manuellement au bois ou au charbon, puis alimentés par une cuve au fioul. Quelques champignonnières plus modernes sont chauffées par des convecteurs électriques.

A l'extérieur a souvent été construit un hangar, permettant de préparer le compost, de stocker les caisses de cultures celles-ci une fois terminées, parfois la chambre froide étant construite dans ce hangar, il sert alors de lieu de chargement.

Ont pu aussi être construits petits bureaux, généralement ceux-ci sont soit accolés au coteau, juste à côté de la bouche de cavage, parfois ceux-ci sont à côté du cavage, mais dans le coteau, dans un lieu spécifiquement aménagé pour cela ou dans une ancienne habitation troglodytique.

Certaines galeries ont pu être retravaillées au fil du temps pour permettre la circulation des véhicules, d'abord des charettes, et plus tard, tracteurs avec remorques.

(Indre-et-Loire).

Parfois ce sont des puits qui ont été creusés lorsque la nappe d'eau était trop profonde.

Des citernes qui récoltent les eaux d'infiltration qui étaient présentes principalement le long de failles du ciel ont aussi pu être créées. Ce sont parfois des cuves en béton, mais cela peut-être aussi juste des fûts disposés à un endroit, au-dessous de l'eau qui tombe goutte à goutte du ciel.

Les cultures sont alors arrosées à l'aide d'arrosoirs à pomme très fine. On retrouve parfois certains de ces arrosoirs dans les anciennes champignonnières.

Parfois l'eau peut être pompée des fontaines et des puits et ensuite être stockée dans des réservoirs.

Plus tard, afin de faciliter la tâche, on a conçu un réseau de canalisations, généralement alimentés par une ou plusieurs fontaines ou réservoirs qui alimentaient directement chaque chambre de culture en plusieurs points par des robinets. Les canalisations pouvaient être accrochées sur les parois ou au ciel ou enterrées.

Ceux-ci ne sont pas forcément propres aux champignonnières et peuvent aussi être contemporains de l'exploitation de la pierre par les carriers.

On peut apercevoir ces trous de manière isolés dans les carrières, pour l'éclairage des caves lors des opérations d'entretien, cela pouvait être aussi des niches, lorsque l'éclairage se faisait auparavant à partir de lampes à huiles ou de chandelles à base de suif. Idem, elles ne sont pas forcément contemporaines des champignonnistes, mais ils ont pu les réutiliiser.

Dans certaines carrières, a été aménagée une chambre froide, généralement à l'entrée de la carrière.

Celle-ci pouvait servir à la conservation du mycélium, ces chambres froides sont alors plutôt petites ; ou bien à la conservation des champignons, avant leur départ sur le lieu de vente ou à la conserverie, dans ce cas elles sont beaucoup plus grandes, afin de pouvoir loger des quantités importantes de champignons fraîchement cueillis. Les camions entrant en général dans la carrière (en marche arrière), un quai de chargement pour les camions peut avoir été aménagé devant la chambre froide, afin de transporter directement les champignons de celle-ci à l'intérieur du camion avec des petits chariots ou des transpalettes.

A partir du milieu du XXème siècle, dans certaines champignonnières est installée l'électricité.

Celle-ci permet l'installation de ventilateurs, d'extracteurs d'air, moins souvent de convecteurs électriques ou de l'éclairage. L'électricité peut aussi permetttre d'alimenter une chambre froide et des outils fonctionnant avec celle-ci dans l'atelier, comme par exemple, une perceuse.

On aperçoit alors souvent à l'entrée une plaquette avec un panneau mentionnant des conseils pour porter secours aux électrisés.

Parfois on observe la présence d'un atelier avec un établi à l'entrée de la carrière. Il permettait d'effectuer de menues réparations par exemple.

Dans un certain nombre de carrières, qui ont été, rapelons-le, exploitées de manière assez anarchiques, les relevés ainsi que les plans datent de l'époque des champignonnistes.

Un certain nombre d'inscriptions est propre aux champignonnistes : noms des caves, tableaux de récoltes, dates de lardage, relevés de températures, tout cela a été écrit sur les parois. C'est le sujet de la prochaine partie.

Dans le but de faciliter les circulations, par exemple d'une chambre de culture à un point d'eau, des communications ont pu être créées.

La chaudière chauffe de l'eau qui alimente des radiateurs. L'air est soufflé dans ces radiateurs grâce à de gros ventilateurs. L'air est ainsi chauffé et distribué dans les chambres de cultures.