Elles sont souvent appelées "caves cathédrales" du fait de leur hauteur et de leurs parois en ogive.

Cette pierre n'a été utilisée pour la construction que dans sur la région de Doué-la-Fontaine. L'exploitation de ce type de falun a visiblement eu lieu jusque dans les années 1950, le dernier carrier fut M. Maillet.

:: Technique d'exploitation

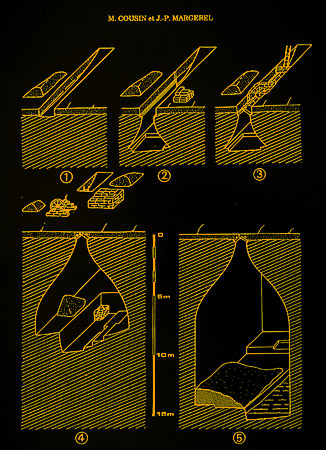

Les paysans-carriers enlèvent la couche de terre qui est peu épaisse (environ un mètre) puis creusent une tranchée étroite (0,85 à 1m) et plus ou moins longue, dans le sol afin de retirer le falun altéré et impropre à la construction.

La pierre est débitée verticalement. Au fur et à mesure de la progression, la tranchée s'élargie, les parois s'évasent, ce qui forme en coupe comme le profil d'une bouteille.

Le front de taille est donc horizontal et son avancée se fait verticalement, en progressant vers le bas.

Les salles ainsi créées sont de plan rectangulaire et leurs parois prennent la forme d'une ogive.

Dans un premier temps, les blocs sont évacués par le haut au moyen d'un petit treuil provisoire.

Lorsque l'exploitation est arrivée à quelques mètres de profondeur, la tranchée est refermée par des pierres de taille (appelées localement coubles) disposées en bâtière (deux rangées de dalles en "V" inversé, sans aucun liant). Afin de bloquer la base des dalles et éviter que celles-ci ne se déplacent, le carrier réalisait auparavant une saignée sur chaque coté de la tranchée dans laquelle il posera la base des dalles. D'autres pierres (généralement de petites pierres issues de déchets d'exploitation) sont placées dessus, ensuite, on recouvrait le tout de la terre arable qui avait été initialement enlevée, le terrain pourra être, par la suite, après la fin de l'exploitation, de nouveau cultivé.

Cette pierre n'a été utilisée pour la construction que dans sur la région de Doué-la-Fontaine. L'exploitation de ce type de falun a visiblement eu lieu jusque dans les années 1950, le dernier carrier fut M. Maillet.

:: Technique d'exploitation

Les paysans-carriers enlèvent la couche de terre qui est peu épaisse (environ un mètre) puis creusent une tranchée étroite (0,85 à 1m) et plus ou moins longue, dans le sol afin de retirer le falun altéré et impropre à la construction.

La pierre est débitée verticalement. Au fur et à mesure de la progression, la tranchée s'élargie, les parois s'évasent, ce qui forme en coupe comme le profil d'une bouteille.

Le front de taille est donc horizontal et son avancée se fait verticalement, en progressant vers le bas.

Les salles ainsi créées sont de plan rectangulaire et leurs parois prennent la forme d'une ogive.

Dans un premier temps, les blocs sont évacués par le haut au moyen d'un petit treuil provisoire.

Lorsque l'exploitation est arrivée à quelques mètres de profondeur, la tranchée est refermée par des pierres de taille (appelées localement coubles) disposées en bâtière (deux rangées de dalles en "V" inversé, sans aucun liant). Afin de bloquer la base des dalles et éviter que celles-ci ne se déplacent, le carrier réalisait auparavant une saignée sur chaque coté de la tranchée dans laquelle il posera la base des dalles. D'autres pierres (généralement de petites pierres issues de déchets d'exploitation) sont placées dessus, ensuite, on recouvrait le tout de la terre arable qui avait été initialement enlevée, le terrain pourra être, par la suite, après la fin de l'exploitation, de nouveau cultivé.

___________________________________________________________________________________________

© 2004-2009 www.troglos.com

Tous droits réservés.

L'ensemble du site ainsi que son contenu (textes, photographies, images, documents, shémas, etc.) sont soumis aux droits d'auteur.

Toute reproduction, représentation, ou diffusion totale ou partielle sont strictement interdites sans autorisation écrite de l'auteur.

© 2004-2009 www.troglos.com

Tous droits réservés.

L'ensemble du site ainsi que son contenu (textes, photographies, images, documents, shémas, etc.) sont soumis aux droits d'auteur.

Toute reproduction, représentation, ou diffusion totale ou partielle sont strictement interdites sans autorisation écrite de l'auteur.

~ °oO°Oo° ~

Il existe une technique d’extraction très intéressante que l’on ne trouve en France que dans la région de Doué-la-Fontaine, pour extraire le falun (sous forme de pierre, pour en faire des blocs de construction).

Ce banc de falun dur, dont la pierre est utilisée comme pierre à bâtir n'est présent que sur Doué, Douces et Soulanger (ces deux dernières faisant partie de la commune de Doué la Fontaine depuis 1964) ; autour, il est plus sableux et plus friable et surtout utilisé pour l'entretien des chemins ou pour amender les champs.

Ces carriers qui exploitaient le falun, comme ceux qui exploitaient le tuffeau, étaient généralement des paysans, qui exploitaient la pierre en hiver, afin de s'assurer un complément de revenu. A partir du 18ème - 19ème siècle, essentiellement, l'activité s'est professionnalisée.

Les exploitations se situent en plaine. Afin de ne pas perdre de terres cultivables, l'exploitation était réalisée en souterrain.

:: Evolution de la méthode d'exploitation

+ Le falun a été exploité très tôt, dès l'époque mérovingienne. Il était extrait pour la réalisation de sarcophages (5e au 8e siècle, environ). La pierre y était remontée par des puits quadrangulaires munis de treuils et le soutènement de la masse située dessus se faisait par des piliers tournés.

Ce banc de falun dur, dont la pierre est utilisée comme pierre à bâtir n'est présent que sur Doué, Douces et Soulanger (ces deux dernières faisant partie de la commune de Doué la Fontaine depuis 1964) ; autour, il est plus sableux et plus friable et surtout utilisé pour l'entretien des chemins ou pour amender les champs.

Ces carriers qui exploitaient le falun, comme ceux qui exploitaient le tuffeau, étaient généralement des paysans, qui exploitaient la pierre en hiver, afin de s'assurer un complément de revenu. A partir du 18ème - 19ème siècle, essentiellement, l'activité s'est professionnalisée.

Les exploitations se situent en plaine. Afin de ne pas perdre de terres cultivables, l'exploitation était réalisée en souterrain.

:: Evolution de la méthode d'exploitation

+ Le falun a été exploité très tôt, dès l'époque mérovingienne. Il était extrait pour la réalisation de sarcophages (5e au 8e siècle, environ). La pierre y était remontée par des puits quadrangulaires munis de treuils et le soutènement de la masse située dessus se faisait par des piliers tournés.

Entrée actuelle d'une carrière.

Intérieur d'une carrière de falun. La hauteur est de 20 mètres.

Fermeture avec deux rangées de dalles disposées en V inversé.

Dans une autre carrière, renfort postérieur avec une barre métallique.

Fermeture.

Détail d'une zone effondrée.

Fermeture de la cavité.

Plan des cavités d'une zone de Doué-la-Fontaine.

Plan des cours d'une zone de Doué-la-Fontaine.

Technique d'exploitation par M. Cousin et J.-P. Marcerel.

Parfois, le falun a été exploité à ciel ouvert. Cela a été possible grâce au faible recouvrement de la roche. Lorsqu'il été ré-exploité à posteriori à ciel ouvert dans une zone qui avait été extraite auparavant de manière souterraine, cela forme des cours qui ont coupé l'exploitation souterraine. D'où des traces des voûtes en ogives sur les parois.

Une carrière abandonnée...

Une carrière abandonnée avec une arche... Les dalles fermant le haut sont tombées.

Une carrière abandonnée...

:: Réutilisation des lieux

Certaines carrières ont servi de champignonnières, certaines parties ont aussi été aménagées comme habitats.

Des jonctions ont été réalisées entre différentes exploitations, lors de la réutilisation par les champignonnistes, ces passages sont relativement bas, (2 à 2m50), et n'ont rien à voir avec les parois déchiquetés présentes entre les différentes salles.

Certaines carrières ont servi de champignonnières, certaines parties ont aussi été aménagées comme habitats.

Des jonctions ont été réalisées entre différentes exploitations, lors de la réutilisation par les champignonnistes, ces passages sont relativement bas, (2 à 2m50), et n'ont rien à voir avec les parois déchiquetés présentes entre les différentes salles.

Cours avec les traces des ogives datant de l'exploitation en souterrain. Le lieu a été reconverti en centre d'accueil touristique. A droite, on remarque la date 1867 gravée par un carrier.

Passage dans une zone d'exploitation à ciel ouvert.

Plusieurs cours avec des habitats troglodytiques abandonnés, au dessus les jardins.

Ancien habitat troglodytique aménagé dans un ancien vide de carrière, donnant sur une cour. A gauche, on remarque le reste d'une ogive qui témoigne de l'exploitation en souterrain de ce lieu, avant de réexploiter le rocher qui n'avait pas été exploité (piliers, voûtes) soit exploité à ciel ouvert, formant ainsi une cour.

Entrée d'une ancienne champignonnière. Elle se trouve dans une cour. Une voûte à gauche, témoigne, comme sur la photo précédente, de l'extraction en souterrain, du lieu avant l'exploitation à ciel ouvert.

Hangars désafecté de la même champignonnière, situé dans une cour.

Intérieur d'une carrière ayant été reconvertie en champignonnière. Les parois ont été retaillées à la base afin de faciliter le transport dans la champignonnière. Les barres métalliques sont des vestiges de l'installation électrique.

Passage creusé par les champignonistes.

Un pierrochet.

Encoches sur une paroi.

Une date laissé par les carriers.

Une autre date et une signature.

Une tête sculptée dans le falun.

Des têtes gravées sur une paroi.

+ Ensuite, le falun a été utilisé comme pierre pour la construction. L'exploitation se faisait toujours par puits et pilier tournés. Cette méthode a donné lieu à des galeries assez anarchiques, comme dans l'exploitation d'autres type de roche, le tuffeau notamment. Les galeries mesuraient de 2 à 2m50 de hauteur et jusqu'à 4m si la roche était ré-exploitée en sous-pied. Cela constitue la limite de la stabilité selon cette méthode (nombreux effondrements). Il existe assez peu de carrières de ce type.

+ La technique a ensuite évoluée. L'exploitation s'est faite par chambres, munies chacune d'un ou de plusieurs puits d'extraction (généralement quadrangulaires). Le ciel est arrondi, ou en voûte brisée, ce qui permet de mieux porter la masse laissée en place au-dessus et ce qui permet aussi une progression verticale de l'extraction (les galeries de ce type de carrières mesurent actuellement 5 ou 6 m sans compter les déchets d'extraction donc salles plus importantes). Cette technique est l'intermédiaire entre la technique précédente et la suivante. Il y a aussi assez peu de carrières de ce type.

+ La technique a ensuite évoluée. L'exploitation s'est faite par chambres, munies chacune d'un ou de plusieurs puits d'extraction (généralement quadrangulaires). Le ciel est arrondi, ou en voûte brisée, ce qui permet de mieux porter la masse laissée en place au-dessus et ce qui permet aussi une progression verticale de l'extraction (les galeries de ce type de carrières mesurent actuellement 5 ou 6 m sans compter les déchets d'extraction donc salles plus importantes). Cette technique est l'intermédiaire entre la technique précédente et la suivante. Il y a aussi assez peu de carrières de ce type.

Carrière de sarcophages avec un puits d'extraction à gauche.

Cette forme en ogive avait 3 principaux avantages :

- permettre d'exploiter sur une grande surface, avec une ouverture dans le sol minime (donc plus facile à refermer) ;

- avoir un minimum de pierre à extraire dans la partie supérieure, où la pierre est altérée.

- assurer la stabilité par une bonne répartition des charges.

Cette technique, permet d'exploiter une grande quantité de falun, d'une part, sur une hauteur importante (jusqu'à 20 mètres !), la hauteur étant délimitée par le niveau de la nappe phréatique ; et d'autre part, permet d'exploiter une grande proportion de roche en laissant peu de matière en place : sur certains ensembles, le taux de défruitement à la base atteint 85% !

Malgré ces hauteurs importantes et le taux de défruitement élevé, les carrières sont restées en bon état et il y a peu d'effondrements.

Cette méthode est unique et propre à Doué-la-Fontaine, même si elle peut rappeler à certains les catiches présentes dans la région de Lille (au Nord de la France).

La plupart de ces exploitations datent du 18ème et du 19ème siècle, l'âge d'or de l'extraction du falun à Doué la Fontaine. Cependant, cette méthode existait avant puisqu'une gravure de la fin du 16e siècle représente ces carrières sous l'amphithéâtre. Et cet amphithéâtre a été réalisé dans une carrière à ciel ouvert et à gradins, probablement vers le 15e siècle et dont l'exploitation a parfois recoupé ces carrières souterraines, ce qui implique qu'elles étaient là avant. [Michel Cousin, Archéologie des carrières souterraines de Doué-la-Fontaine].

- permettre d'exploiter sur une grande surface, avec une ouverture dans le sol minime (donc plus facile à refermer) ;

- avoir un minimum de pierre à extraire dans la partie supérieure, où la pierre est altérée.

- assurer la stabilité par une bonne répartition des charges.

Cette technique, permet d'exploiter une grande quantité de falun, d'une part, sur une hauteur importante (jusqu'à 20 mètres !), la hauteur étant délimitée par le niveau de la nappe phréatique ; et d'autre part, permet d'exploiter une grande proportion de roche en laissant peu de matière en place : sur certains ensembles, le taux de défruitement à la base atteint 85% !

Malgré ces hauteurs importantes et le taux de défruitement élevé, les carrières sont restées en bon état et il y a peu d'effondrements.

Cette méthode est unique et propre à Doué-la-Fontaine, même si elle peut rappeler à certains les catiches présentes dans la région de Lille (au Nord de la France).

La plupart de ces exploitations datent du 18ème et du 19ème siècle, l'âge d'or de l'extraction du falun à Doué la Fontaine. Cependant, cette méthode existait avant puisqu'une gravure de la fin du 16e siècle représente ces carrières sous l'amphithéâtre. Et cet amphithéâtre a été réalisé dans une carrière à ciel ouvert et à gradins, probablement vers le 15e siècle et dont l'exploitation a parfois recoupé ces carrières souterraines, ce qui implique qu'elles étaient là avant. [Michel Cousin, Archéologie des carrières souterraines de Doué-la-Fontaine].

Différentes vues de carrières de falun.

Il venait assez vite le problème des déchets d'exploitation, puisque la progression se fait vers le bas. Les remonter aurait coûté du temps et de l'argent. On pratiquait souvent une ouverture dans la chambre d'à côté pour les déverser dedans.

Une ouverture était créée avec la chambre d'à côté et les déchets d'exploitations étaient mis dans la chambre abandonnée. Au fur et à mesure que le front de taille descendait, les ouvertures suivaient, ce qui permettait d'exploiter un maximum de pierre et de pouvoir y verser les déchets d'exploitation plus aisément. Les parois où sont créées les ouvertures prennent l'aspect d'une paroi déchiquetée.

Une ouverture était créée avec la chambre d'à côté et les déchets d'exploitations étaient mis dans la chambre abandonnée. Au fur et à mesure que le front de taille descendait, les ouvertures suivaient, ce qui permettait d'exploiter un maximum de pierre et de pouvoir y verser les déchets d'exploitation plus aisément. Les parois où sont créées les ouvertures prennent l'aspect d'une paroi déchiquetée.

Cependant, toute la tranchée n'était pas couverte : en effet, un espace, généralement situé au centre de la tranchée, était réservé pour la réalisation d'un puits. Les parois du puits sont maçonnées jusqu'au niveau du sol. Les murs des deux côtés construits sur les pierres disposées en bâtières sont montés plus haut et servent de support pour le treuil.

Le puits sert aussi à apporter la lumière au chantier. Cependant, l'hiver des moyens d'éclairages étaient nécessaires, d'autant plus que c'était la période où l'extraction était la plus importante (les paysans s'octroyant un supplément de revenus, travaillaient essentiellement dans les carrières pendant cette saison où il y avait peu de travaux à faire aux champs).

Lorsque la nappe phréatique est atteinte, soit à une profondeur comprise entre 15 et 20 mètres, l'exploitation de la chambre est abandonnée. L'exploitation était ensuite recommencée à côté.

Le puits sert aussi à apporter la lumière au chantier. Cependant, l'hiver des moyens d'éclairages étaient nécessaires, d'autant plus que c'était la période où l'extraction était la plus importante (les paysans s'octroyant un supplément de revenus, travaillaient essentiellement dans les carrières pendant cette saison où il y avait peu de travaux à faire aux champs).

Lorsque la nappe phréatique est atteinte, soit à une profondeur comprise entre 15 et 20 mètres, l'exploitation de la chambre est abandonnée. L'exploitation était ensuite recommencée à côté.

L'accès se faisait par échelle. Au début de l'exploitation d'une chambre, on utilise une échelle placée dans la tranchée.

Ensuite, on aménage une petite descenderie, munie souvent d'un escalier, mesurant quelques mètres, et qui donne sur un palier donnant sur le vide où une échelle s'appuie. Au fur et à mesure de l'avancée (en profondeur) du front de taille, une masse est laissée sous l'échelle. Lorsque la différence de hauteur entre le sol placé sous l'échelle est trop importante, on ajoute une échelle. Ces masses de roches laissées en place pour la mise en place des échelles sont appelées des pieds d'échelles. Les échelles faisaient de 5 à 6 mètres.

Lors du creusement d'une nouvelle chambre : une échelle était placée dans la tranchée, puis dans le puits, puis quand atteint une profondeur trop grande où l'échelle n'est pas assez grande, en général 5 à 6m, il réalise une communication dans la chambre voisine, pour pouvoir accéder à la descenderie. Communication qui sert aussi à vider les déchets d'extraction.

Comme nous pouvons l'imaginer, le parcours devait être bien acrobatique, et dangereux.

Ensuite, on aménage une petite descenderie, munie souvent d'un escalier, mesurant quelques mètres, et qui donne sur un palier donnant sur le vide où une échelle s'appuie. Au fur et à mesure de l'avancée (en profondeur) du front de taille, une masse est laissée sous l'échelle. Lorsque la différence de hauteur entre le sol placé sous l'échelle est trop importante, on ajoute une échelle. Ces masses de roches laissées en place pour la mise en place des échelles sont appelées des pieds d'échelles. Les échelles faisaient de 5 à 6 mètres.

Lors du creusement d'une nouvelle chambre : une échelle était placée dans la tranchée, puis dans le puits, puis quand atteint une profondeur trop grande où l'échelle n'est pas assez grande, en général 5 à 6m, il réalise une communication dans la chambre voisine, pour pouvoir accéder à la descenderie. Communication qui sert aussi à vider les déchets d'extraction.

Comme nous pouvons l'imaginer, le parcours devait être bien acrobatique, et dangereux.

Cela forme ainsi plusieurs salles qui se succèdent de manière linéaire. Ces salles sont perpendiculaires au sens de fracturation de la roche pour assurer une bonne stabilité de l'ensemble (une fracture dans le sens longitudinal d'une voûte risquant de provoquer son effondrement). Cependant, le carrier ne connaissait pas forcément les failles présentes dans le rocher avant de creuser celui-ci. C'est ce qui explique que certaines salles ne sont pas dans le même sens.

Par ailleurs, c'est pour cette gestion des déchets d'exploitation, que lorsqu'on ouvrait une nouvelle carrière, on privilégiait les emplacements situés à côté d'anciennes exploitations.

Il faut noter que les réseaux faisaient à l'origine quelques dizaines de salles, mais beaucoup ont été reliés entre eux lorsque les lieux ont été ré-exploités en champignonnières.

Par ailleurs, c'est pour cette gestion des déchets d'exploitation, que lorsqu'on ouvrait une nouvelle carrière, on privilégiait les emplacements situés à côté d'anciennes exploitations.

Il faut noter que les réseaux faisaient à l'origine quelques dizaines de salles, mais beaucoup ont été reliés entre eux lorsque les lieux ont été ré-exploités en champignonnières.

Découpes entre les différentes chambres d'extraction. A noter que le bas est plus large, car ensuite, le lieu a été réutilisé comme champignonnière et les piliers ont été creusés pour pouvoir faire circuler des véhicules.

L'extraction se faisait en extrayant de petits blocs parrallépipédiques de la taille d'une pierre de taille. L'exploitation se faisait grâce à un outil : le pierrochet. C'était une sorte de pic dont une partie était effilée et servait à creuser les saignées et l'autre court, plat, dans le sens du manche, qui servait à équarrir les blocs et à "régulariser" la paroi de la carrière dans la partie supérieure.

La hauteur d'un bloc extrait dépendait de la puissance des couches (15 à 50 cm). Donc les carriers ne pouvaient pas forcément fournir des blocs de toutes les tailles à un moment donné. Pour remédier à cela, en général les groupements de carriers exploitaient plusieurs chantiers simultanément, pour honorer leurs commandes.

Par ailleurs, le falun n'a pas la même qualité selon sa profondeur : dans sa partie supérieure, il est plus grossier, plus il est profond, plus celui-ci est fin.

La hauteur d'un bloc extrait dépendait de la puissance des couches (15 à 50 cm). Donc les carriers ne pouvaient pas forcément fournir des blocs de toutes les tailles à un moment donné. Pour remédier à cela, en général les groupements de carriers exploitaient plusieurs chantiers simultanément, pour honorer leurs commandes.

Par ailleurs, le falun n'a pas la même qualité selon sa profondeur : dans sa partie supérieure, il est plus grossier, plus il est profond, plus celui-ci est fin.

Pied d'échelle laissé brut.

Pied d'échelle plus travaillé.

Un ancien accès muré.

Un autre accès muré.

Pied d'échelle et front de taille. On remarque les encoches sur la paroi en face et sur le sol.

A la fin de l'exploitation d'une carrière, les puits étaient recouverts d'une voûte en bâtières (après avoir démonté le mur) ou murés sur leur hauteur afin d'assurer un apport lumineux pour le passage des hommes de la zone d'exploitation à la sortie, tout en assurant une protection. Cependant, beaucoup restaient sans protection, occasionnant des accidents. Aujourd'hui, la plupart sont recouverts d'une voûte en bâtière. En observant bien les voûtes, on remarque souvent les emplacements des anciens puits.

A noter qu'à l'origine, les tranchées et donc les chambres étaient allongées (une dizaine de mètres). Au 19e siècle, on observe une forte diminution de la longueur de la tranchée qui passe à 2 ou 3 mètres ; cela, sans doute, pour réduire l'extraction proche de la surface et donc du falun impropre à la vente.

Vestiges d'un puits.

Vestiges d'un puits.

Puits d'extraction.

On note aussi à cette époque la disparition de certains piliers entre les chambres au profit de jambette masse rocheuses entre les deux salles, sans doute pour exploiter le maximum de pierre.

Tranchée relativement courte.

Tranchée plus longue.

...

Différentes jambettes.

Tranchées perpendiculaires.

Tranchée atypique se prolongeant entre deux piliers.

Sur cette paroi mitoyenne entre deux chambres, on remarque qu'à droite, les carsiers ont fait des décrochements pour conserver l'épaisseur de la paroi, malgré sa forme concav coté gauche.

A contrario, parfois, les carrières étaient exploitées à ciel ouvert puis de manières souterraines à côté, dans la masse qui n'avait pas été exploitée. On a ce cas aux Minières par exemple. Dans ce cas, l'accès des carriers s'en trouvait facilité.

A noter qu'aux Minières, la pierre a servi à fabriquer de la chaux. Les fours à chaux se trouvent dans des cavités creusées à cet effet.

A noter qu'aux Minières, la pierre a servi à fabriquer de la chaux. Les fours à chaux se trouvent dans des cavités creusées à cet effet.

Dessus d'un four à chaux. A leur abandon, ceux-ci ont été recouverts d'une voûtes composée de 4 pierres placées perpendiculairement et de moellons entre ces pierres.

Intérieur d'une chambre de combustion, parée de ses briques, vu de dessus.

Cavité desservant deux fours à chaux.

Gueulard d'un four à chaux (en partie muré).

Cavité dans lesquels sont situés les fours à chaux. Chaque four à chaux est desservi par deux cavités.

Gueulard d'un autre four à chaux.

:: Inscriptions

Comme dans toutes les carrières, on note la présence d'inscriptions. A noter qu'elles sont bien moins nombreuses que dans les carrières de tuffeau, et que celles-ci sont essentiellement gravées ou sculptées (contrairement à dans ces dernières). Cela est sans doute dû à la texture de la roche, qui est plus rugueuse.

Comme dans toutes les carrières, on note la présence d'inscriptions. A noter qu'elles sont bien moins nombreuses que dans les carrières de tuffeau, et que celles-ci sont essentiellement gravées ou sculptées (contrairement à dans ces dernières). Cela est sans doute dû à la texture de la roche, qui est plus rugueuse.

:: Abandon

Aujourd'hui, comme quasiment toutes les carrières, les carrières de falun sont laissées à l'état d'abandon.

Aujourd'hui, comme quasiment toutes les carrières, les carrières de falun sont laissées à l'état d'abandon.

+ Par la suite, la technique a encore évolué et s'est rationalisée, la production devenant quasi-industrielle.

Il s'agit de l'exploitation par tranchées et chambres. C'est celle qu'on trouve le plus à Doué-la-Fontaine. Les salles sont de section rectangulaire, leur profil est en ogive et leur hauteur est de 10 à 20 mètres.

Il faut noter que si les plus hautes avoisinent 20 m, beaucoup de plus petites sont souvent remplies de déchets exploitation, ce qui surélève le sol. Ceux-ci ont été tassés, car les lieux ont ensuite souvent servi de champignonnières.

Il s'agit de l'exploitation par tranchées et chambres. C'est celle qu'on trouve le plus à Doué-la-Fontaine. Les salles sont de section rectangulaire, leur profil est en ogive et leur hauteur est de 10 à 20 mètres.

Il faut noter que si les plus hautes avoisinent 20 m, beaucoup de plus petites sont souvent remplies de déchets exploitation, ce qui surélève le sol. Ceux-ci ont été tassés, car les lieux ont ensuite souvent servi de champignonnières.

Carrière extraite par chambre voûtée et puits. Elle donne actuellement sur une cour.