___________________________________________________________________________________________

© 2005-2009 www.troglos.com

Tous droits réservés.

L'ensemble du site ainsi que son contenu (textes, photographies, images, documents, shémas, etc.) sont soumis aux droits d'auteur.

Toute reproduction, représentation, ou diffusion totale ou partielle sont strictement interdites sans autorisation écrite de l'auteur.

© 2005-2009 www.troglos.com

Tous droits réservés.

L'ensemble du site ainsi que son contenu (textes, photographies, images, documents, shémas, etc.) sont soumis aux droits d'auteur.

Toute reproduction, représentation, ou diffusion totale ou partielle sont strictement interdites sans autorisation écrite de l'auteur.

Bouches de cavages.

Entrée d'une petite carrière dans le Sud du Loir-et-Cher.

Une bouche de carrière possédant un mur maçonné.

Une autre bouche de carrière.

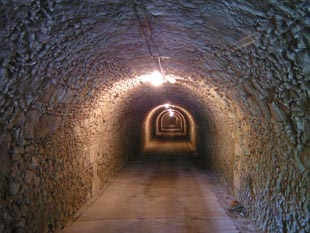

Rampe d'accès et galerie intérieure descendant profondément à la carrière de la Grande-Brosse à Chémery dans le Loir-et-Cher, c'est l'entrée principale de cette carrière. Ses galeries se situent à près de 40m sous terre et elle a été exploitée, semble-t-il, à partir du Xème siècle.

Une autre rampe située dans une carrière de Maine-et-Loire.

Dans certaines carrières, on remarque aussi des puits débouchant à la surface.

Ces puits peuvent être des puits de prospection, ceux-ci sont forés depuis la surface du plateau, comme un puits d'eau. Une personne creuse au fond, avec un petit pic, une personne est en haut et remonte le seau chargé de matériaux, deux séries d'encoches à intervalles régulières sur toute la hauteur diamétralement opposées permettaient de descendre ou de monter.

C'était un véritable carottage : il était possible de vérifier la qualité du tuffeau, à quel niveau était les meilleures couches, de repérer les différentes couches d'argiles qui délimiteraient les bancs en hauteur, de savoir s'il était judicieux d'exploiter plusieurs niveaux, de déterminer l'épaisseur entre deux niveaux.

C'est cette fonction de carottage qui pourrait expliquer pourquoi certains sont présents près des bouches de cavage.

On peut supposer qu'il ait été possible que certains aient pu être creusés directement dans une galerie de carrière pour savoir s'il était possible et rentable de creuser un ou des niveaux inférieurs, ceux ci disparaissant ensuite avec le creusement de la galerie descendante.

En cas de puits de prospection creusé depuis la surface, lorsque le carrier jugeait que la pierre était de bonne qualité, il commençait à creuser horizontalement et à exploiter la pierre. Un treuil était installé pour remonter celle-ci. Le puits de prospection devenait ainsi un puits d'extraction

L'exploitation par bouche de cavage rejoignait celles-ci, seul le puits restant visible.

Les puits ont pu être réalisés pour les mêmes raisons que pour les rampes (propriétaire d'un terrain sur le plateau). Ceux-ci offrent comme avantage par rapport aux rampes, leur faible emprise au sol. Ainsi, il n'y a pas besoin de posséder un grand terrain pour pouvoir exploiter la roche (à l'époque, la notion de propriété n'étant pas la même qu'aujourd'hui, la pierre n'était pas extraite jusqu'à l'aplomb de la limite de sa propriété, l'essentiel est d'avoir un terrain pour y réaliser une entrée, ensuite, on y creuse tant qu'on peut, même sous la propriété des autres, c'est aussi pour cela aussi que l'on a des carrières sous des routes...). Cependant, la remontée par treuil est plus complexe. Le puits voit le jour plus récemment par rapport à la rampe.

Ces puits permettent aussi de ventiler la carrière, surtout lorsque celle-ci s'enfonce profondément. En effet, l'hiver, l'air plus doux de la carrière remonte par le puits et créé un tirant par la bouche de cavage, l'été, c'est le contraire qui se produit. Ces puits deviennent alors puits d'aération.

La ventilation même peu importante, permet ainsi, de renouveler l'air, en évacuant le CO2 dégagé naturellement par la respiration de l'homme et les moyens d'éclairage de l'époque.

Ces puits d'extractions ont été réutilisés comme puits d'aération par les champignonnistes, quand ils n'en ont pas creusé eux-même. Ainsi tous les puits communiquant à la surface ne sont pas forcément des puits de prospection ou des puits d'extractions.

Ces puits peuvent être des puits de prospection, ceux-ci sont forés depuis la surface du plateau, comme un puits d'eau. Une personne creuse au fond, avec un petit pic, une personne est en haut et remonte le seau chargé de matériaux, deux séries d'encoches à intervalles régulières sur toute la hauteur diamétralement opposées permettaient de descendre ou de monter.

C'était un véritable carottage : il était possible de vérifier la qualité du tuffeau, à quel niveau était les meilleures couches, de repérer les différentes couches d'argiles qui délimiteraient les bancs en hauteur, de savoir s'il était judicieux d'exploiter plusieurs niveaux, de déterminer l'épaisseur entre deux niveaux.

C'est cette fonction de carottage qui pourrait expliquer pourquoi certains sont présents près des bouches de cavage.

On peut supposer qu'il ait été possible que certains aient pu être creusés directement dans une galerie de carrière pour savoir s'il était possible et rentable de creuser un ou des niveaux inférieurs, ceux ci disparaissant ensuite avec le creusement de la galerie descendante.

En cas de puits de prospection creusé depuis la surface, lorsque le carrier jugeait que la pierre était de bonne qualité, il commençait à creuser horizontalement et à exploiter la pierre. Un treuil était installé pour remonter celle-ci. Le puits de prospection devenait ainsi un puits d'extraction

L'exploitation par bouche de cavage rejoignait celles-ci, seul le puits restant visible.

Les puits ont pu être réalisés pour les mêmes raisons que pour les rampes (propriétaire d'un terrain sur le plateau). Ceux-ci offrent comme avantage par rapport aux rampes, leur faible emprise au sol. Ainsi, il n'y a pas besoin de posséder un grand terrain pour pouvoir exploiter la roche (à l'époque, la notion de propriété n'étant pas la même qu'aujourd'hui, la pierre n'était pas extraite jusqu'à l'aplomb de la limite de sa propriété, l'essentiel est d'avoir un terrain pour y réaliser une entrée, ensuite, on y creuse tant qu'on peut, même sous la propriété des autres, c'est aussi pour cela aussi que l'on a des carrières sous des routes...). Cependant, la remontée par treuil est plus complexe. Le puits voit le jour plus récemment par rapport à la rampe.

Ces puits permettent aussi de ventiler la carrière, surtout lorsque celle-ci s'enfonce profondément. En effet, l'hiver, l'air plus doux de la carrière remonte par le puits et créé un tirant par la bouche de cavage, l'été, c'est le contraire qui se produit. Ces puits deviennent alors puits d'aération.

La ventilation même peu importante, permet ainsi, de renouveler l'air, en évacuant le CO2 dégagé naturellement par la respiration de l'homme et les moyens d'éclairage de l'époque.

Ces puits d'extractions ont été réutilisés comme puits d'aération par les champignonnistes, quand ils n'en ont pas creusé eux-même. Ainsi tous les puits communiquant à la surface ne sont pas forcément des puits de prospection ou des puits d'extractions.

De nos jours la ventilation est importante. En effet, elle évite la formation de poche de CO2, voire d'autres gaz dues à la décomposition du bois, voire d'un animal, et permet aussi d'assécher les parois, par la circulation de l'air sur celles-ci et limitent ainsi les désordres que subiraient une carrière trop humide, comme des éboulements. C'est pour cela, que même aujourd'hui, il est indispensable de ne pas boucher les trous pour l'aération. Les personnes qui ont réutilisées ces espaces l'ont bien compris en prenant garde de fermer les entrées avec des portes ajourées et/ou ont créé des ouvertures au-dessus de celles-ci.

Portes ajourées traditionnelles typiques ayant comme but de laisser l'air circuler.

Portes et mur ajourés typiques.

Ouverture ajourée au dessus d'une porte (celle-ci est dans la végétation)

Puits avec ses encoches transformé en puits d'aération. On aperçoit la fumée venant du feu allumé dessous pour forcer le tirage, sans doute dans sa période de réutilisation par les champignonistes.

Puits donnant dans une carrière, situé dans un jardin.

Les entrées

L'entrée se fait la plupart du temps par bouche de cavage. Il s'agit de l'amorce de galerie originelle réalisée dans le coteau qui marque le début de l'exploitation en souterrain. L'entrée des carriers, des chevaux, des véhicules et la sortie de la pierre se fait par là.

Les entrées sont parfois voûtées en pierres de taille, la roche du coteau pouvant être altérée sur quelques mètres de profondeur, afin de garantir la stabilité. Cela a pu être réalisée après l'exploitation de la pierre, lors de la réutilisation de la carrière.

Les entrées comportent parfois une maçonnerie dans laquelle est percée une porte, afin de conforter l'entrée et/ou de pouvoir la fermer. Elles apparaissent surtout à partir du XIXème siècle cela a souvent été réalisé après la période d'exploitation de la pierre, lors de la réutilisation du lieu et du développement de la notion de propriété privée.

Les bouches de cavages sont très nombreuses, il n'est pas rare de voir plusieurs bouches de cavages pour une carrière, parfois espacées au rythme de quelques dizaines de mètres. Cela s'explique par le fait que n'importe qui possédant un terrain pouvait creuser pour exploiter la pierre. Chacun attaquait alors le coteau, avant de s'enfoncer plus profondément. Les différentes petites exploitations se sont plus ou moins rapidement rejointes.

Le carrier n'était pas forcément propriétaire du terrain sur lequel était situé la bouche de cavage. Le propriétaire pouvait faire payer une taxe au carrier qui était proportionnelle à la masse extraite, ou un droit de passage sur son terrain, toujours prproportionnelle à la masse extraite.

L'entrée se fait la plupart du temps par bouche de cavage. Il s'agit de l'amorce de galerie originelle réalisée dans le coteau qui marque le début de l'exploitation en souterrain. L'entrée des carriers, des chevaux, des véhicules et la sortie de la pierre se fait par là.

Les entrées sont parfois voûtées en pierres de taille, la roche du coteau pouvant être altérée sur quelques mètres de profondeur, afin de garantir la stabilité. Cela a pu être réalisée après l'exploitation de la pierre, lors de la réutilisation de la carrière.

Les entrées comportent parfois une maçonnerie dans laquelle est percée une porte, afin de conforter l'entrée et/ou de pouvoir la fermer. Elles apparaissent surtout à partir du XIXème siècle cela a souvent été réalisé après la période d'exploitation de la pierre, lors de la réutilisation du lieu et du développement de la notion de propriété privée.

Les bouches de cavages sont très nombreuses, il n'est pas rare de voir plusieurs bouches de cavages pour une carrière, parfois espacées au rythme de quelques dizaines de mètres. Cela s'explique par le fait que n'importe qui possédant un terrain pouvait creuser pour exploiter la pierre. Chacun attaquait alors le coteau, avant de s'enfoncer plus profondément. Les différentes petites exploitations se sont plus ou moins rapidement rejointes.

Le carrier n'était pas forcément propriétaire du terrain sur lequel était situé la bouche de cavage. Le propriétaire pouvait faire payer une taxe au carrier qui était proportionnelle à la masse extraite, ou un droit de passage sur son terrain, toujours prproportionnelle à la masse extraite.

Des rampes peuvent aussi avoir été créées. Celles-ci sont situées sur le plateau et donnent dans les carrières.

Il existe deux raisons à la création des rampes.

Il peut s'agir de la création d'une exploitation sur le coteau. Cela permet aussi à la personne ne possédant pas de terrain sur le coteau, ou du moins au niveau où la pierre est de bonne qualité, mais possédant un terrain sur le plateau, de tirer elle-aussi partie de l'exploitation de la pierre. Une personne pouvait aussi sans doute acquérir un terrain sur le plateau à moindre frais, et plus facilement, celui-ci étant moins habité que le coteau proprement dit, et le coteau recelant les parties primitives et plus densément creusés des carrières, celles-ci s'enfonçant au fil du temps.

Une rampe descendante est creusée dans le sol comme une saignée, ensuite, lorsque la hauteur le permet, une galerie est creusée en souterrain, donnant ainsi une bouche de cavage.

La galerie d'entrée peut être voutée ou confortée si la pierre, peu profonde est altérée. La galerie descend ainsi jusqu'à atteindre les bancs de qualité où la pierre sera exploitée.

Cette exploitation pourra ensuite être rejointe par celles donnant directement sur le coteau.

Pour certaines carrières situées en plaine,c'est l'unique moyen d'accès.

Il peut aussi s'agir quelquefois d'une rampe creusée lors de l'exploitation, afin d'ouvrir une entrée donnant sur le coteau afin de faciliter le transport pour l'expédition si la pierre est ensuite acheminée via voie terrestre sur le plateau ou si la carière est particulièrement profonde.

Il existe deux raisons à la création des rampes.

Il peut s'agir de la création d'une exploitation sur le coteau. Cela permet aussi à la personne ne possédant pas de terrain sur le coteau, ou du moins au niveau où la pierre est de bonne qualité, mais possédant un terrain sur le plateau, de tirer elle-aussi partie de l'exploitation de la pierre. Une personne pouvait aussi sans doute acquérir un terrain sur le plateau à moindre frais, et plus facilement, celui-ci étant moins habité que le coteau proprement dit, et le coteau recelant les parties primitives et plus densément creusés des carrières, celles-ci s'enfonçant au fil du temps.

Une rampe descendante est creusée dans le sol comme une saignée, ensuite, lorsque la hauteur le permet, une galerie est creusée en souterrain, donnant ainsi une bouche de cavage.

La galerie d'entrée peut être voutée ou confortée si la pierre, peu profonde est altérée. La galerie descend ainsi jusqu'à atteindre les bancs de qualité où la pierre sera exploitée.

Cette exploitation pourra ensuite être rejointe par celles donnant directement sur le coteau.

Pour certaines carrières situées en plaine,c'est l'unique moyen d'accès.

Il peut aussi s'agir quelquefois d'une rampe creusée lors de l'exploitation, afin d'ouvrir une entrée donnant sur le coteau afin de faciliter le transport pour l'expédition si la pierre est ensuite acheminée via voie terrestre sur le plateau ou si la carière est particulièrement profonde.

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~