La roue de carrier de Saint-Arnoult

Photographies du 22/07/2012.

Cette roue permettait de remonter le tuffeau extrait d'une carrière située à 10 mètres sous le niveau du sol, via un puits d'extraction de section carré. Cette roue a un diamètre de quatre mètres et elle daterait du 18ème siècle.

Un auvent abrite celle-ci ainsi que le puits. Celui-ci possède deux murs de faîtage (pierre de taille et moellons) qui s'asseoient sur le rocher. Le fond est formé par la paroi creusé dans le roc. Le sol est décaissé d'environ deux mètres de la surface du sol naturel.

Fonctionnement :

Les carriers extrayaient la pierre, équarissaient les blocs puis les amenaient dessous, sans doute via un chariot à fond plat à bras. Pour remonter les pierres, un ouvrier grimpait sur la roue, et gravissait les échelons pour faire tourner celle-ci et ainsi remonter les blocs. La pierre était ensuite chargée sur les charettes sans doute via un petit quai situé en contrebas dont la hauteur arrivait au niveau du fond de celles-ci. La pierre extraite a surtout été utilisée pour le village et ses alentours.

Cette roue permettait de remonter le tuffeau extrait d'une carrière située à 10 mètres sous le niveau du sol, via un puits d'extraction de section carré. Cette roue a un diamètre de quatre mètres et elle daterait du 18ème siècle.

Un auvent abrite celle-ci ainsi que le puits. Celui-ci possède deux murs de faîtage (pierre de taille et moellons) qui s'asseoient sur le rocher. Le fond est formé par la paroi creusé dans le roc. Le sol est décaissé d'environ deux mètres de la surface du sol naturel.

Fonctionnement :

Les carriers extrayaient la pierre, équarissaient les blocs puis les amenaient dessous, sans doute via un chariot à fond plat à bras. Pour remonter les pierres, un ouvrier grimpait sur la roue, et gravissait les échelons pour faire tourner celle-ci et ainsi remonter les blocs. La pierre était ensuite chargée sur les charettes sans doute via un petit quai situé en contrebas dont la hauteur arrivait au niveau du fond de celles-ci. La pierre extraite a surtout été utilisée pour le village et ses alentours.

La roue de carrier.

_____________________________________________________________________________________________________________________

© 2004-2012 www.troglos.com

- EECCA::H - Exploration et Etude des Cavités Creusées ou Aménagées par l'Homme -

Tous droits réservés.

L'ensemble du site ainsi que son contenu (textes, photographies, images, documents, schémas, etc.) sont soumis aux droits d'auteur.

Toute reproduction, représentation, ou diffusion totale ou partielle sont strictement interdites sans autorisation écrite de l'auteur.

© 2004-2012 www.troglos.com

- EECCA::H - Exploration et Etude des Cavités Creusées ou Aménagées par l'Homme -

Tous droits réservés.

L'ensemble du site ainsi que son contenu (textes, photographies, images, documents, schémas, etc.) sont soumis aux droits d'auteur.

Toute reproduction, représentation, ou diffusion totale ou partielle sont strictement interdites sans autorisation écrite de l'auteur.

Traces de frottement.

Galerie d'entrée de la champignonnière .

A gauche, le chemin allant à la roue, à droite, la galerie d'entrée (grillagée) de la champignonnière.

Inscriptions dans le fond de la cave précédente.

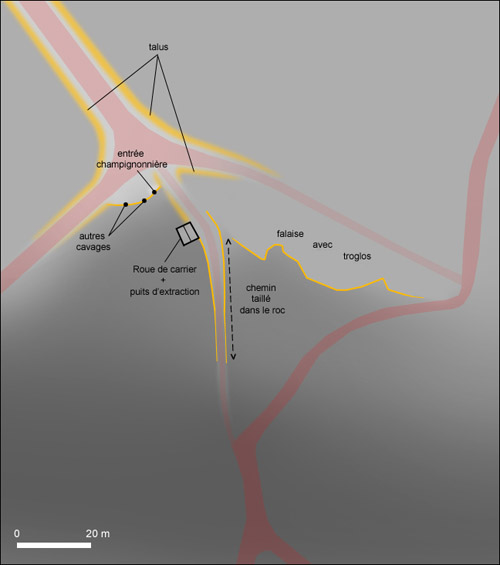

Plan schématique (d'après cadastre).

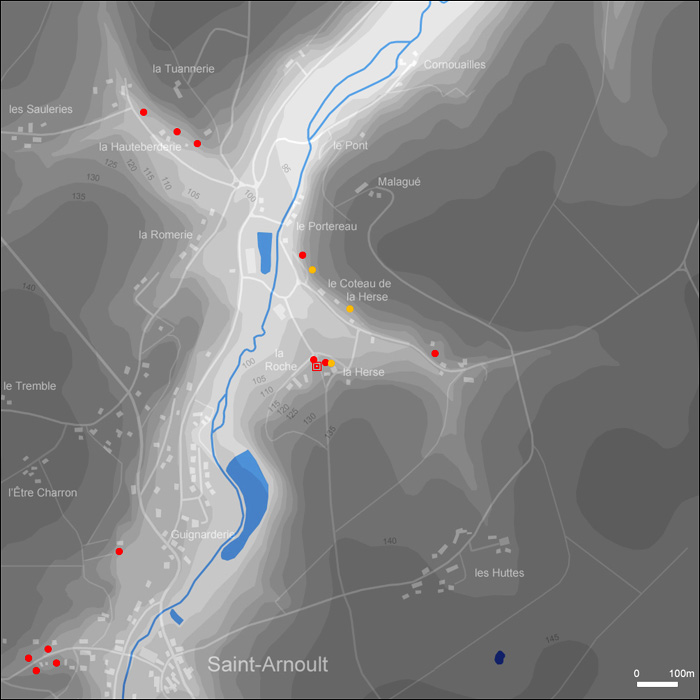

Plan relief. Les ronds rouges représentent les cavages, les ronds oranges les habitations troglodytiques, et le carré, la localisation de la roue (carte réalisée d'après carte IGN).

Cette roue est située au bord d'un chemin qui est taillé dans le rocher.

Celui-ci serait médiéval selon certaines sources. Ce serait une route importante mentionné sur les plans de Cassini, mais en étudiant de plus près les ceux-ci, j'ai l'impression que cela ne serait pas le cas : celle-ci passerait plus à l'Est, longeant les coteaux.

Celui-ci serait médiéval selon certaines sources. Ce serait une route importante mentionné sur les plans de Cassini, mais en étudiant de plus près les ceux-ci, j'ai l'impression que cela ne serait pas le cas : celle-ci passerait plus à l'Est, longeant les coteaux.

La roue et le chemin taillé dans le roc.

On remarque les traces de frottement des échelons de la roue sur la paroi de gauche.

Saignée de porte.

Gond.

On remarque également une saignée sur le devant ainsi qu'un gond encore en place, qui indique que l'auvent devait probablement se fermer avec une porte (pour pas que des personnes tombent accidentellement dans le puits ?).

Ce puits était le seul accès à la carrière. Les carriers descendaient et remontaient via ce puits grâce à des encoches taillées dans celui-ci et en s'aidant de la corde.

Une entrée en cavage a été créée vers 1930, lorsque la carrière a été réutilisée en champignonnière. Cette entrée n'est située qu'à une vingtaine de mètres du puits. Aujourd'hui, la rampe creusée permettant d'y accéder avec des véhicules a été remblayée. Le départ de la galerie se trouve à environ 1m50 au dessous du niveau du sol actuel.

Une entrée en cavage a été créée vers 1930, lorsque la carrière a été réutilisée en champignonnière. Cette entrée n'est située qu'à une vingtaine de mètres du puits. Aujourd'hui, la rampe creusée permettant d'y accéder avec des véhicules a été remblayée. Le départ de la galerie se trouve à environ 1m50 au dessous du niveau du sol actuel.

Ce dispositif n'est pas courrant dans la région, les entrées par cavages étant très largement privilégiées (voir partie extraction du tuffeau dans la partie Val de Loire).

Ce qui est bizarre, c'est que le relief et la faible profondeur de la carrière aurait pu permettre une entrée en cavage via une rampe, comme celle qui a été réalisée vers 1930, ce qui aurait pu éviter une remontée fastidueuse et la construction d'un tel dispositif.

Cependant, l'origine d'un tel dispositif peut être expliquée par :

- l'excavation due à la route en contrebas n'existait peut être pas lors de la réalisation du puits, et donc un cavage aurait nécessité un dénivelé plus important ;

- volonté de garder le maximum de terres cultivables en surface ;

- le carrier ne possédait pas assez de terrain pour faire une rampe ;

- le carrier pouvait louer le terrain, comme cela se faisait parfois, et un puits permettait de louer un emplacement moindre au propriétaire du terrain.

Ce qui est bizarre, c'est que le relief et la faible profondeur de la carrière aurait pu permettre une entrée en cavage via une rampe, comme celle qui a été réalisée vers 1930, ce qui aurait pu éviter une remontée fastidueuse et la construction d'un tel dispositif.

Cependant, l'origine d'un tel dispositif peut être expliquée par :

- l'excavation due à la route en contrebas n'existait peut être pas lors de la réalisation du puits, et donc un cavage aurait nécessité un dénivelé plus important ;

- volonté de garder le maximum de terres cultivables en surface ;

- le carrier ne possédait pas assez de terrain pour faire une rampe ;

- le carrier pouvait louer le terrain, comme cela se faisait parfois, et un puits permettait de louer un emplacement moindre au propriétaire du terrain.

La roue aurait cessé de fonctionner vers la fin du XIXème siècle. Depuis, elle a été à peu près conservée : seuls les barreaux manquaient. Une association l'a restaurée (remise en place de barreaux, réparation de la toiture et débroussaillage).

C'est la seule roue de carrier encore existante de la région, et visiblement, ce serait même la seule restante en France (Par exemple, l'Île de France, en comportait des dizaines et des dizaines, et ce, jusqu'au milieu du XIXème siècle [voir la partie exploitation du calcaire grossier, dans la partie Ile de Fance, approximatvement en milieu de page] (mais elles étaient mobiles), et il n'en reste plus une seule.

C'est la seule roue de carrier encore existante de la région, et visiblement, ce serait même la seule restante en France (Par exemple, l'Île de France, en comportait des dizaines et des dizaines, et ce, jusqu'au milieu du XIXème siècle [voir la partie exploitation du calcaire grossier, dans la partie Ile de Fance, approximatvement en milieu de page] (mais elles étaient mobiles), et il n'en reste plus une seule.